|

Chapitre12 A -

Z ( Cathares - Celtes ) |

12 A -B

|

ATLANTIDE B.A- BA

|

DANIEL KIRCHER |

Edition

Pardès |

2003 |

||

Mais

le plus important fut la découverte dans ce vase d’une médaille en caractères

hiéroglyphiques et mentionnant « De

l’Atlantide à Chronos » Ces découvertes furent relatées aux U.S.A en 1912. Le mythe de l’Atlantide continu et continuera longtemps certainement à nous faire rêver. |

|||||

|

ATLANTIDE -

Autopsie d’un mythe |

Pierre

CARNAC |

Edition

Du Rocher |

2001 |

|

Le

mythe de l’Atlantide fait toujours rêver, mais, est- ce un mythe ? Les

dernières Il faut lire les textes de

Platon, le Timée et le Critias qui abordent la question de

l’Atlantide. Qu’indiquent ces textes ? Un

législateur grec du VIe siècle av. J.-C., Solon, s’était rendu en Égypte,

alors haut lieu du « tourisme » méditerranéen. Il avait visité les temples,

comme le font aujourd’hui des millions de visiteurs. Dans l’un d’entre eux,

un prêtre lui avait demandé, comme les Égyptiens d’aujourd’hui le font avec

les étrangers, de quel pays il venait. « De Grèce » avait-il répondu

fièrement. Le prêtre avait ricané en lui soutenant que les Grecs étaient

ignares et qu’ils ne connaissaient même pas leur propre passé. Solon, à juste titre indigné, avait

vigoureusement protesté. Le prêtre lui avait rétorqué qu’il allait lui

prouver cette ignorance. Il entreprit alors de lui raconter l’histoire de

l’Atlantide, un continent gigantesque, d’une ancienneté prodigieuse, d’une

richesse inconcevable, d’un degré de civilisation jamais atteint qui brillait

sur terre comme un phare. Et puis, la nature s’en était mêlée. Le continent,

secoué de tremblements de terre et d’éruptions catastrophiques, avait été

pulvérisé, puis englouti au fond de la mer. Il reste que cette terre

mythique, dont le sort était lié aux compatriotes de Solon, appartenait

forcément au monde et au passé grecs. Autre détail, dans le récit du prêtre

égyptien, l’Atlantide est une île entourée d’autres îles et de continents

proches avec lesquels elle commerce. Si l’Atlantide s’était trouvée au milieu

de l’océan Atlantique, on ne voit pas très bien avec quelles îles elle aurait

pu commercer. Enfin, une catastrophe effrayante avait anéanti l’Atlantide

tout comme l’éruption de Santorin avait supprimé l’empire crétois de la

carte. Il demeure le problème des mesures : dans le texte de Platon,

l’Atlantide est décrite comme une terre aux dimensions prodigieuses. Mais ces

chiffres n’ont-ils pas pu être altérés par la traduction de l’égyptien en

grec, puis par la relation qu’en fit Solon à ses successeurs ? Bien que la Crète eût été rayée de la

mémoire des hommes, il devait rester de son histoire quelques fragments

perdus dans les textes postérieurs de la Grèce antique. Effectivement, je

trouvai d’innombrables détails, épars sur la Crète minoenne, qui

correspondaient exactement à la description de l’Atlantide dans les textes de

Platon. Marinatos, comme son prédécesseur

Schliemann, ancrait la légende dans l’Histoire. Étrangement, il devait mourir

à Santorin au milieu de cette ville minoenne qu’il avait découverte, en

tombant d’un mur de seulement dix centimètres de haut. Cependant, rien

n’arrêtera la marche de l’Histoire, qui continue et continuera à rattraper la

légende et à l’annexer. |

|||

|

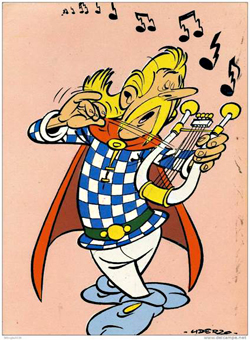

B-A- BA DES HḖROS CELTES |

Myriam

Philibert |

Edition Pardès |

2015 |

||

« Fand, épouse de Manannan qui lui rend sa

liberté, s’éprend de Cuchulainn (vivent au Sid pendant un mois) Bran

: voyage jusqu’à l’Ile des Femmes après qu’une femme de l’Autre Monde soit

venue lui laisser une branche d’argent. Quand il en revient, un de ses

compagnons, qui a débarqué, tombe en poussière. Coule

le Beau, préfère l’amour de la femme du Sid qui lui laissé une pomme, lors de

sa visite, à la tendresse des siens et part avec elle pour la Terre des

Vivants. Soleil

= source de vie - Lune = régulatrice de nos existences Pwyll = Rhiannon lui

apparait sur un cheval qu’il est le seul à pouvoir rattraper. Un mariage est

prévu, mais lors du banquet, Pwyll est obligé de

promettre de donner Rhiannon à un solliciteur. Au

bout d’un an, comme prévu, nouveau banquet : muni d’un sac magique, Pwyll arrive, habillé comme un mendiant et demande que

l’on remplisse le sac de nourriture. Le sac magique ne peut se remplir et Pwyll demande au prétendant de tasser la nourriture avec

son pied et il le met dans le sac, qu’il ferme avec les lacets. Pwyll et Rhiannon ont

un enfant qui disparaît. Les suivantes jurent que c’est elle qui l’a tué.

Elle est condamnée par son mari à porter pendant sept ans sur son dos tous

les hôtes qui se présenteront. L’enfant est retrouvé = Pryderi.

Rhiannon, veuve, épouse Mananann

: elle est prisonnière dans un château où elle doit porter les licols des

ânes, et Prydéri doit porter les marteaux de la

porte. Mananann les délivre. Kernunnos = force fécondante - Kernunnos. Dans une première phase, il règne avec son

épouse sur le monde souterrain. Dans une seconde phase, il est abandonné par

la Reine mais devient le souverain de la nature régénérée, tandis que son

rival a pris sa place sur le trône d’en bas. Mais il finit par triompher de

ce rival et par reconquérir son épouse et son trône tandis que la Nature

s’enfonce dans sa léthargie hivernale. Alors il perd ses cornes. Chaque hiver

la vie de la nature se réfugie sous terre pour en resurgir au printemps.

Quand, fécondée par la force créatrice, la Terre-Mère a accouché d’une vie

nouvelle, elle commence à tromper la puissance créatrice pour la puissance

destructrice. La ramure de cerf qui, à ce moment, pousse à l’époux trahi,

symbolise à la fois l’épanouissement du règne animal et celui du règne

végétal. Finn.

Le Guerrier Cumaill (Camulos

?) tombe amoureux de Muirné, fille du druide Tagd qui s’en plaint au roi Conn. L’armée royale tue Cumaill. Nait Deimné. Caché,

élevé par des druidesses, il épouse Cruithné, la

fille du forgeron Lochan. Il cherche son oncle et

les Fianna survivants et doit aller s’instruire

auprès du sage Finegas. Il fait cuire le saumon Fintan (=Connaissance) mais, lors de la cuisson, se brûle

le pouce, qu’il suce. Il l’avoue à Finegas qui le

nomme Finn. Finn

épouse aussi une biche et en a un fils : Oisin (faon).

Il passe une partie de l’année chez l’habitant (=Kernunnos

sous terre) et une autre en pleine nature. Finn est le dieu cerf et les Fianna, les génies cervidés de la forêt. Finn épouse

également Grainné qui le hait. Elle impose un geis à Diarmaid, un Fianna, pour l’obliger à s’enfuir avec elle. Ils sont

poursuivis pendant sept ans. Finn les retrouve et feint de se réconcilier

mais s’arrange pour que Diarmaid soit tué lors

d’une chasse au sanglier. Grainné s’allonge sur le

corps de Diarmaid et meurt. Pour

le dédommager d’une blessure à l’œil, Oengus Mac Oc part en quête d’une femme

pour Midir, son père adoptif. Il ramène Etaine, la plus belle fille d’Irlande que celui-ci

épouse. Mais son autre femme, Fuamnach, jalouse,

transforme Etaine en mouche pourpre et la propulse

dans les airs avec son souffle/vent druidique. Au bout de sept ans, elle est

recueillie dans la frange du manteau d’Oengus. Quand Fuamnach

l’apprend, elle récidive et la transforme en un petit ver. Avalée dans une

coupe par la reine d’Ulster. Elle est « accouchée » puis épouse le

roi suprême d’Irlande. Mais Midir vient la chercher

et ils s’envolent tous les deux, transformés en cygnes. Llew Law Gyffes (Lug Lamfada) a été maudit par sa mère Arianrhod

: jamais il n’aura de femme humaine. A partir de fleurs Gwydyon

(le Dagda gallois qui l’a élevé) et le roi Math créent Bloddeuwedd

qui épouse Llew. Infidèle, elle le fait tuer par

son amant. Gwyddyon le ramène à la vie et il tue à

son tour l’amant. Bloddeuwedd est métamorphosée en

chouette. Cuchulainn

et Emer se promettent l’un à l’autre, mais le père

d’Emer, Forgall ne veut

pas la lui donner avant qu’il n’ait reçu l’initiation guerrière de Scatach. A son retour, au bout de dix lunes, Cuchulainn

trouve le château de Forgall barricadé, mais il saute

par-dessus la triple enceinte et enlève Emer ».

|

|||||

|

B.A-

BA des INDO -

EUROPÉENS |

BERNARD

MARILLIER |

Edition

Pardès |

1999 |

|

Ressuscités

par la linguistique et, en partie, par l’anthropologie, les Indo-Européens

ont constitué un ensemble humain, spirituel et matériel de première

importance au sein de l’histoire de l’humanité.

Bien

que d’un emploi courant, ce terme n’en est pas moins problématique par

rapport à nos connaissances actuelles sur les réalités indo-européenne, car

ce mot est fils de son temps, c'est-à-dire du XIXe siècle, époque où,

conformément au principe « ex oriente lux », on situait le foyer d’origine

des Indo-Européens en Asie (Pamir, Hindou-Kouch, Turkestan), le peuplement

s’étant fait d’Est en Ouest. Or,

de nos jours où la thèse asiatique est totalement abandonnée, même si l’axe

Est-Ouest, mais plus à l’Ouest, conserve les faveurs d’une majorité

d’auteurs, l’emploi de ce terme est contesté par un nombre croissant de

chercheurs qui pensent, au contraire, que l’expansion indo-européenne

s’effectua selon un axe Nord/Nord-Ouest-Est. Il est probable que l’avenir

confirmera cette thèse. Dans la perspective, le terme et parallèlement,

d’autres appellations ont été proposées, mais sans qu’aucune ne puisse

s’imposer durablement.

|

|||

|

B.A-

BA des MÉGALITHES |

M.

PHILIBERT |

Edition

Pardès |

2000 |

||

Carnac a-t-il été un simple temple ou

une aire de cérémonie ? Tout dépend de ce que nous entendons

par édifice sacré. Les temples de Mycènes par- contre, consistent en un

magnifique ensemble sépulcral, et à Tholos, sous un tertre volumineux, bâti

pour l’éternité, un simple cercle cultuel, fait de mégalithes, mais ceint de

murs à ciel ouvert. Pour Stonehenge, le chercheur restera dubitatif sur un

cercle de mégalithes à ciel ouvert, et tous les chercheurs/historiens

donneront leur version, et sur sa destination et sur son architecture

ancienne. La majeure partie

des monuments mégalithiques sont, à l'origine, des formes de sépultures

collectives, et les plus anciens apparaissent au Ve millénaire

avant notre ère. Ils semblent donc contemporains des débuts de l’agriculture

en Europe occidentale, depuis le sud du Portugal (monument I de Poço de

Gateira dans le Haut-Alentejo) jusqu'en Bretagne (tumulus de Barnenez à

Plouézoc'h) et au-delà. L'apogée du mégalithisme occidental se situe au cours

de la seconde moitié du IVe millénaire avec les sites de

Stonehenge et d'Avebury en Angleterre, Newgrange en Irlande, Gavrinis,

Carnac, Bagneux (banlieue de Saumur) en France, Antequera dans la péninsule

Ibérique, auxquels on peut ajouter ceux, particulièrement riches, de Ggantija

de Tarxien et de Hal Saflieni dans l'archipel de Malte, pour le monde

méditerranéen. Pour les autres régions du monde, les données sont nettement

plus fragmentaires. Toutefois, des mégalithes sont encore érigés de nos jours

dans certains pays, comme Madagascar, ou dans l'île de Nias, en Indonésie.

Les monuments les plus importants montrent, en général, plusieurs phases

d'aménagement successives, étalées parfois sur plus d'un millénaire :

c'est le cas du grand site de Stonehenge dans la plaine de Salisbury. La date

et la durée des périodes d'occupation sont des données primordiales. Les techniques de

mise en place des orthostates ont été déduites à partir des fouilles montrant

le creusement d'une fosse asymétrique et le plan de disposition des pierres

de calage, et grâce à des reconstitutions, notamment celle réalisée par Thor

Heyerdahl dans l'île de Pâques. Le montage de ces dalles peut s'effectuer par

empilements successifs de troncs d'arbres ; lorsque la hauteur voulue

est atteinte, les monolithes supports sont calés sous la dalle, soulevée par

des leviers de bois, puis l'échafaudage est détruit par le feu. Une autre

façon de procéder consiste à remorquer la dalle le long d'un plan incliné

abondamment couvert de graisse jusqu'à sa position définitive sur ses

montants. Le déplacement des

pierres peut s'effectuer à l'aide de traîneaux, comme le montrent certaines

fresques égyptiennes décrivant la traction de statues monolithiques

colossales. Des rondins de bois, réutilisés au fur et à mesure de la

progression, permettent aussi le déplacement des charges les plus lourdes dès

lors que la résistance du sol est suffisante. En Asie du Sud-Est, la

technique du « palong » est encore utilisée de nos jours : sur

le sol aplani, on dispose des madriers recevant, dans des encoches, des

traverses taillées pour être au même niveau. L'ensemble de la structure est

alors enduit de graisse, et le monolithe est halé

sur ce « chemin de bois ». Au début du XXe s., 520 hommes tractèrent une pierre

de plusieurs dizaines de tonnes sur des pentes supérieures à 40 % dans

l'île de Nias (Indonésie). Il semble que la traction par des hommes, capables

de réagir très rapidement à un problème imprévu, soit beaucoup plus efficace

que la traction animale. Ces travaux devaient être effectués à des périodes

de l'année où la mobilisation de la population ne risquait pas de mettre en

péril l'activité agricole. De nos jours, ils donnent toujours lieu à des

festivités importantes. Les mégalithes dans

le monde : Dès le xixe s.,

l'archéologue écossais James Fergusson rend compte, d'après ses propres

observations en Europe, à Malte, en Algérie, en Palestine, en Éthiopie, au

Soudan, dans le Caucase, en Perse, au Baloutchistan, au Cachemire et jusqu'en

Inde centrale et méridionale, de l'universalité des constructions

mégalithiques. D'autres sites ont été reconnus depuis, dans la région de San

Agustín (Colombie), en Mandchourie, en Corée. Au Japon, les pratiques

mégalithiques atteignent leur apogée au ive s.

avant notre ère avec le tumulus en trou de serrure de l'empereur Nintoku

(486 m de long pour 36 m de haut) et cessent à la fin du VIIe s. Des monuments

mégalithiques se trouvent également en Malaisie, en Indonésie et au Yémen. En

Afrique, certaines régions présentent une densité exceptionnelle. On estime

entre trois mille et quatre mille le nombre de dolmens composant la nécropole

du djebel Mazela à Bou Nouara, en Algérie orientale. Dans le sud de

l'Éthiopie, la province de Sidamo représente la plus grande concentration de

mégalithes du monde, avec plus de dix mille pierres phalliques et stèles

gravées. Des gisements mégalithiques ont été décrits dans la région de Bouar,

en République centrafricaine. La Gambie est également riche en cercles de

pierres, dont certaines sont taillées en forme de lyre. Le Mali possède un

ensemble de monolithes phalliques situé au cœur du delta intérieur du Niger,

à Tondidarou, et daté de la fin du VIIe s.

de notre ère. La région de la Cross River au Nigeria montre de beaux

monolithes anthropomorphes. Madagascar, enfin, qui n'est touchée par le

mégalithisme que depuis trois siècles, constitue une mine de renseignements

concernant les motivations des populations qui réalisent de tels monuments. |

|||||

|

B.A BA DES OGHAMS DIVINATOIRES |

Alain

Gisbert |

Edition

Pardès |

2002 |

|

Découvrez les oghams

et leur signification symbolique avec ce B.A.-BA des oghams divinatoires. Ces lettres, sacrées pour les

Celtes, sont en correspondance avec les arbres (le bouleau, le chêne, le

houx, l'aubépine, l'if, etc.). Apprenez une méthode simple de visualisation

vous permettant de mémoriser chaque symbole. Vous êtes guidé, pas à pas, dans

votre découverte de la divination par les oghams à l'aide de trois jeux

divinatoires interactifs. À la fin de ce livre, vous trouverez des cartes

ogham que vous pourrez découper. Le premier "jeu" va vous permettre

d'avoir une idée des "forces" actuelles en présence; tirez les

oghams, et lisez ce que la période vous réserve. Le deuxième "jeu"

livre des informations plus précises par le tirage de trois oghams.

L'interprétation du premier symbole permet de percevoir votre état d'esprit,

votre manière d'envisager la question posée; le deuxième ogham révèle les

aides et les obstacles; le troisième propose une réponse globale à la

question. Le troisième "jeu" divinatoire donne la clef de la

perception de vous-même par un interlocuteur; il donne à comprendre quel est

son état d'esprit (par rapport à vous) et permet d'évaluer les facteurs

d'entente avec lui. Tous ces tirages

vous familiarisent de façon pratique avec cet alphabet sacré. Pour aller plus

loin, l'auteur expose une méthode basée sur la triade celtique. Découvrez

progressivement, à votre rythme, avec cette méthode pédagogique, l'art peu

connu de la divination par les oghams. Une correspondance avec l'alphabet

runique est également établie pour ceux qui veulent aller encore plus loin. "Vous comprendrez aisément dans quel

état d'esprit vous vous trouvez et saurez ce que vous réserve la période dans

laquelle vous vous trouvez." - "L'auteur nous propose une méthode simple de visualisation et de

mémorisation afin de nous initier à la divination par les oghams à l'aide de

trois jeux interactifs. Pour les amateurs du genre..." - "Une méthode pédagogique excellente

et bon nombre de conseils avisés vous aideront à aller plus loin dans vos

recherches sur les oghams et leur signification symbolique. Histoire des

Oghams : Leur histoire

remonte à environ 200 après JC, du moins c'est ce que disent les plus vieilles

traces historiquement connues ... elles ont finalement été adoptées pour

faciliter le travail des druides, elles avaient en outre l'utilité de pouvoir

communiquer à distance entre druide par le biais de signes (en alignant les

doigts sur le tibia pour représenter les Fedha),

servant ainsi de sémaphores. Par la suite on a retrouvé des grimoires des 12

eme-13 eme siècles (livre de Ballymote)

traitant des oghams ainsi que la tradition des druides ... (à l’image de

l’Edda pour les nordiques). |

|||

|

brocÉliande – un pays nÉ de la

forÊt |

Yann

gouen |

OUEST

– FRANCE |

2002 |

||

La forêt

de Brocéliande… n'existe pas! Non indiquée sur les cartes, elle fait partie

de la mémoire celte, et sa visite fait largement appel à l'imaginaire. En

fait, Brocéliande désigne la demeure de l'Enchanteur Merlin. Elle est aussi

connue sous le nom de forêt de Paimpont, qui désigne le village où est

implantée ladite forêt et qui se situe à environ vingt kilomètres à l'ouest

de Rennes. La forêt fait revivre les légendes celtiques, et en particulier

celle du roi Arthur et des Chevaliers de la Table Ronde, en vogue depuis le

début du XIIe siècle, grâce aux œuvres de Chrétien de Troyes. Elle

abrite aussi d'autres légendes de Bretagne. Au départ,

la légende arthurienne est, il faut le rappeler, le fruit d'une habile

propagande initiée par la dynastie angevine des Plantagenets, qui se présente

comme descendante de Charlemagne et souhaite asseoir son pouvoir. Guillaume

le Conquérant, duc de Normandie, ayant triomphé contre Harold, a envahi la

Grande Bretagne. Les Plantagenets doivent désormais songer à se construire

une légitimité : celle-ci sera élaborée à partir de la mise en roman et de l'invention,

il faut bien le dire, de la légende du Graal. Autre fait important: les

auteurs font remonter les origines de la légende jusque dans l'Antiquité, ce

qui à l'époque, est la seule filiation possible. En effet, la culture des

clercs reste essentiellement antique, malgré le filtre des autorités

chrétiennes, pour qui il n'y a de culture qu'ecclésiastique. Les légendes du

graal sont donc le fruit d'une invention, mais pas dénuées de poésie et de

mystère cependant, lesquels commencèrent à hanter la forêt de Brocéliande il

y a quelques neuf siècles… Voici quelques-uns des lieux à ne pas manquer, et

qui s'assortissent chacun d'une part de légende. Merlin, fils

du diable et d'une mortelle, aida le roi Arthur dans sa recherche du Graal.

Un jour, en traversant la forêt, il rencontra Viviane à la fontaine de

Barenton: elle sortait de l'eau… Cet aspect magique marque les lieux, et ne

peut manquer d'envoûter le visiteur: l'eau elle-même, qui coule entre des

racines de chêne et sous un perron de mégalithe, est en état d'ébullition…

(cela s'explique en fait par la présence de bulles d'azote…) Puis Viviane,

après avoir séduit Merlin, l'emprisonna dans une prison invisible, puis

l'enferma dans un tombeau: Merlin s'étant allongé dans une fosse, la fée fit

rabattre sur lui deux énormes pierres. Mais d'autres croyances hantent la

fontaine de Barenton, comme celle de verser de l'eau sur son perron pour

faire pleuvoir. On peut

aussi passer par le Val sans retour: la fée Morgane, demi-sœur du roi Arthur,

y emprisonnait les chevaliers infidèles…pour se venger de son amant qui

l'avait trahi. Seul Lancelot du Val, amant fidèle, parvint à traverser puis à

libérer le Val. Le visiteur doit donc faire jouer son imagination et être

actif: à lui par exemple de retrouver le Hêtre de Pontus… signalé nulle part…

mais bien existant! Il s'agit d'un arbre gigantesque à l'apparence

inquiétante de par sa couleur sombre. D'autres

découvertes sont à faire, comme celle de l'arbre d'or, inauguré en 1991 et

réalisé par François Davin suite à l'incendie du Val sans retour. Il s'agit

d'un châtaignier, doré à l'or fin (!) et protégé par un cercle de pierres

acérées. Enfin, le promeneur pourra se rendre à l'église de Tréhorenteuc:

fondée par St Judicaël au VIIe siècle, elle offre un mélange de

traditions chrétiennes, celtiques et arthurienne, jusque dans ses vitraux:

s'y mêlent en effet des motifs comme le Triskell, le chêne, le gland et

d'autres relevant de la symbolique chrétienne. Dans le vitrail de

"l'Action de Grâce", les Apôtres sont réunis autour du Saint Graal,

tandis que dans celui de "L'Apparition du Saint-Graal", les

Chevaliers de la Table Ronde sont assis autour du roi Arthur. Ces derniers

sont aussi présents dans un des quatre tableaux du chœur. |

|||||

12 C

|

CATHARES

ET CATHARISME. DE L’ESPRIT A LA PERSÉCUTION |

Lucienne

JULIEN |

Edition

Dangles |

1999 |

|

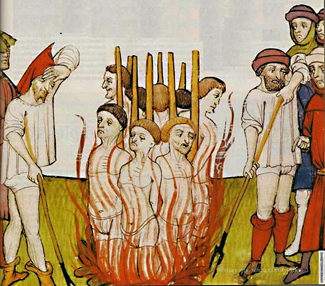

Le

catharisme résurgence du manichéisme a fortement imprégné la société

médiévale occitane au 12éme et 13éme siècle. Ce livre nous fait pénétrer

l’esprit des cathares du début jusqu’à leur persécution et leur disparition.

Bien avant que le catharisme devienne un outil de sa propre promotion

touristique, le Languedoc a été très marqué par ce courant de pensée dont les

caractéristiques ont touché la société occitane d'un point de vue social,

culturel et religieux. Aujourd'hui, on trouve du «cassoulet cathare», des

«rallyes cathares», du «vin des cathares», ... autant de récupérations

marketing datant au plus d'un siècle et sans rapport réel avec le catharisme,

surtout lorsque l'on sait qu'ils étaient végétariens ! Avant tout, le

catharisme était une religion dont nous n'avons, le plus souvent, qu'un pâle

reflet au travers des nombreux documents directement ou non en provenance de

l'inquisition. Mêmes les ouvrages qui servent de référence comme Le

catharisme de Jean Duvernoy (éditions Privat, Toulouse, 1992) utilisent

largement ces sources partiales mais riches que constituent les dépositions

inquisitoriales qui suivirent la reddition de Montségur, réputée synagogue de

Satan par l'église romaine. Bien qu'apparenté par certains aspects à la

pensée dualiste bogomile, le catharisme a, à lui seul, fait couler beaucoup

d'encre (et fait circuler de nombreux octets !) pour déterminer réellement sa

provenance. Le fait de partager des idées avec un autre courant de pensée ne

signifie pas obligatoirement qu'il existe un lien entre les deux ... Le

bogomilisme avait pris un essor considérable en Bulgarie, sous le règne de

Pierre Ier (927-929). Certaines caractéristiques ont été pourtant

en désaccord avec celles que le catharisme développa quelques décennies plus

tard, en particulier en ce qui concerne l'Eglise Romaine considérée comme la

manifestation de Satan, par ses dignitaires par trop dispendieux (d'où le

terme de prélats). Le bogomilisme est parfois considéré aujourd'hui comme un

mouvement révolutionnaire. La région occitane n'a pas manifesté de telles

réactions sauf au travers des chevaliers qui avaient perdu leurs terres et

leurs fortunes, à la suite de leur position politique et religieuse pendant

la croisade.

Les cathares eux-mêmes ne se dénommaient que

bons chrétiens ou bonshommes. Une distinction était opérée entre ceux qui

avaient reçu le Consolamentum, sorte d'ordination, et les simples

croyants. Le premier groupe constituait la véritable hiérarchie cathare, avec

les parfaits qui prêchaient généralement par deux : le fils majeur et

le diacre. Il existait aussi un ou plusieurs fils mineurs,

antichambre des futurs parfaits itinérants. L'ensemble était coordonné

par un évêque dont la charge était géographiquement délimitée. A

l'aube de la Croisade, on comptait alors six évêchés : Agen, Lombers,

Saint-Paul, Cabaret, Servian et Montségur. Parmi les sièges de diacres, on

peut remarquer Moissac, Cordes, Toulouse, Puylaurens, Avignonet, Fanjeaux,

Montréal, Mirepoix, Le Bézu, Puilaurens, Peyrepertuse, Quéribus,

Tarascon-sur-Ariège. Mais pour définir une réelle définition de la pensée

cathare, il faut replacer celle-ci dans le contexte historique. Ainsi, la

lecture des dépositions faites à l'Inquisition, les commentaires actuels

d'historiens de renom tels que Jean Duvernoy, René Nelli, Michel Roquebert,

Anne Brenon, ... complétés par certains ouvrages de références tels que le Livre

des Deux Principes et le Rituel Cathare sont indispensables afin de

cerner au mieux ce qui constitue aujourd'hui une charnière de l'histoire de

France. Quatre grandes approches peuvent être

développées par rapport au catharisme : L'hérésie, dont le catharisme, s'est développée dans tous les

pays d'Europe et la manifestation militaire dans le Pays d’Oc n'a été qu'un

élément, aux proportions importantes, du combat de la Papauté envers ses

"concurrents". Les cathares, souvent bien représentés dans les

familles bourgeoises de la région

- aujourd'hui surnommée cathare - ont eu un impact important dans la société

médiévale occitane. Le catharisme, par son importance était devenu un élément

important et dangereux pour la politique de Rome et celle des rois de France

qui voyaient, l'un comme l'autre, une partie de leur pouvoir rogné. Soutenu

par les pratiques symboliques du moyen âge, le catharisme a développé un

ésotérisme dont nous pouvons encore trouver aujourd'hui des traces dans les

citadelles telles que Quéribus, Montségur, ... L'an mil voit se manifester de nombreuses

hérésies. Elles prendront encore de l'ampleur pendant les XIème,

XIIème et XIIIème siècles. Le catharisme n'est qu'un

volet de ces mouvements à contre-courant de la pensée romaine. Pauvres de

Lyon, vaudois, béguins, patarins, tisserands, ... le Manuel de

l'Inquisiteur nous donne une bonne idée de la manière dont les

hérétiques étaient perçus par les représentants du pape. Celui-ci appelle les

cathares Les Manichéens du Temps Présent. On retrouve des cathares

dans toute l'Europe, mais certaines spécificités sont à remarquer selon les

régions. Ainsi, on retrouve plutôt des vaudois (de Pierre Valdo, marchand

d'origine lyonnaise) dans les régions du Jura et des Alpes. Bien

qu'antérieurs à ce mouvement et à son créateur Pierre Valdo (1170 environ),

des hérétiques ayant des idées en tous points similaires furent livrés aux

flammes des bûchers en Allemagne au début du XIème siècle. Le

phénomène cathare a pris de l'ampleur au nord de l'Italie, présentant tout de

même une grande particularité par la diversité des communautés et de leurs

oppositions sur le dogme même. On parlera ainsi de Cathares en

Lombardie et de Patarins dans le reste de l'Italie et plus

particulièrement à Florence. Le catharisme était implanté dans de nombreux

pays d'Europe, notamment en Italie du Nord, mais c'est dans le Languedoc, que

sa manifestation a pris le plus d'importance, du fait de sa pénétration dans

la bourgeoisie occitane. Un apocryphe d'origine bogomile, Interrogatio

Iohannis a été miraculeusement conservé grâce à l'Inquisition, à la suite

de sa perquisition. Une version est aujourd'hui conservée dans les Archives

de l'Inquisition de Carcassonne. Elle constitue, avec la rédaction de Vienne,

la seule source véritable d'un enseignement ésotérique cathare. Difficile de parler de cathares, de la

croisade contre les Albigeois, sans parler de l'importance politique de ces

événements dramatiques. Deux volets sont à distinguer dans cette approche.

Tout d'abord, il y a la mobilité de la Maison de Toulouse, dont les comtes

cherchaient manifestement à se retirer de la dépendance française en se

rapprochant des rois d'Angleterre. Ensuite, il y avait véritablement un

risque de «concurrence» pour l'église Romaine. En effet, celle-ci était déjà

en difficulté du fait de l'instabilité du royaume de Jérusalem et des

problèmes inhérents aux croisades qui recevaient de moins de participation et

qui étaient souvent détournées à des fins militaires par les chevaliers

croisés. Quatre croisades en Terre Sainte avaient été

réalisées avant que le pape invente et mette sur pied la seule et unique

croisade en terre chrétienne. La forte pénétration du catharisme dans la

bourgeoisie languedocienne a fortement contribué à l'agacement des prélats

romains qui ne pouvaient ni se faire respecter par la population, ni compter

sur les seigneurs occitans pour défendre leurs droits. De nombreux chevaliers

finirent faidits, perdant ainsi leurs terres, en prenant résolument position

contre les croisés venus du nord. D'un

point de vue strictement politique, il est clair que le traité de Paris

(traité de Meaux) de 1229 fut un

véritable couperet aux volontés d'indépendance du midi vis à vis du royaume

de France. Le comté de Toulouse était, géographiquement et économiquement,

presque aussi riche que le reste du royaume de France. Malheureusement, les

positions mouvantes et indécises des seigneurs occitans, notamment de Raymond

VI et Raymond VII lui furent fatales. Dans le camp des croisés pendant les

premières opérations militaires, il n'en fallait pas plus pour créer une

incompréhension dans la population locale : «défendue par un comte qui

part en croisade sur ses propres terres, aidé de chevaliers du nord ?» Les

nombreuses dissensions entre les seigneurs locaux qui se manifesteront tout

au long des événements seront un élément de plus qui favorisera

l'effondrement du Languedoc. Les interventions directes des rois de France en

1226 et 1255 achèveront le rattachement de l'ancien comté de Toulouse et de

Provence à la France. La mort d'Alphonse de Poitiers, frère de Saint- Louis

et de Jeanne, dernière représentante de la lignée de Toulouse en 1271

tournera définitivement une page de l'Histoire ... |

|||

|

CATHARES – LA CONTRE-ENQUÊTE |

A.

brenon & j.p. de tonnac |

ALBIN

MICHEL |

2008 |

|

On

sait que, en tous domaines, on assiste à un éternel débat (pour ne pas dire… combat)

entre les légendes et l’histoire. Et, pour aussi séduisantes que soient les

premières, il n’en demeure pas moins que l’étude de la seconde permet

d’éviter les égarements et d’emprunter les voies sans issue. C’est pourquoi

nous saluons la publication de l’ouvrage d’Anne Brenon et Jean-Philippe de

Tonnac dont le titre sobre « Cathares, la contre-enquête » cache

une étude très complète et très critique de ce mouvement incontournable qui

émergea soudain voilà huit cents ans et disparut tragiquement dans les

conditions que l’on sait. Le

catharisme n’est pas un simple mouvement, j’allais dire un caprice, de

chrétiens en recherche d’une purification alors que la religion officielle

avait déjà prévariqué. Certes non, et les auteurs le démontrent pièces en mains

quitte à décevoir les amateurs de mythes qui, au fil des siècles, ont tissé

un maillage de spéculations fantaisistes. Les auteurs insistent sur le fait

que « cet événement [le catharisme] a constitué un tournant majeur dans

l’histoire de la France, de l’Église et de l’Europe ». Revisitant cette page

de l’histoire médiévale, ils apportent un éclairage objectif sur ce mouvement

occitan, sa création, son évolution et sa disparition dans le sang et le feu.

Ces cathares, victimes à la fois de l’intolérance d’une église au pouvoir

absolu et de la cupidité des seigneurs féodaux du nord de la France, ont

marqué en profondeur toute une région et exercé également la verve d’exégètes

qui ont trop souvent pris trop grande liberté avec les faits. La

vie quotidienne des cathares, leurs aspirations spirituelles, leur ascèse,

sont décrites avec justesse et aident à comprendre les finalités de ce

courant chrétien qualifié d’hérétique par les autorités religieuses. Nous

sortons enfin de l’embrouillamini des multiples thèses contradictoires qui

s’affrontaient jusqu’à présent autour de ce que l’on a appelé l’affaire

cathare, cela à tort car le catharisme n’est pas un simple avatar de

l’histoire de la chrétienté occidentale comme il y en eut tant d’autres. Les

auteurs s’attachent à démontrer cet enracinement du catharisme à la fois dans

leur terre et dans l’esprit des justes. |

|||

|

CONTON - LES RUNES - Écriture sacrée en Terre du Milieu |

Julie Conton |

Edition Mémoires du Monde |

2012 |

||

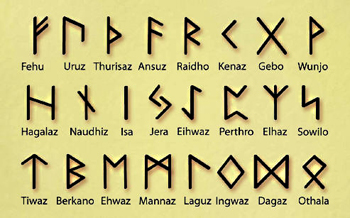

Ce livre s’ouvre ainsi à la mythologie et au symbolisme comparé, approche qui permet de tisser des liens entre les différentes traditions.

Vectrices d’énergies sacrées, les runes représentent une voie privilégiée pour appréhender tout un héritage spirituel, celui de la tradition chamanique et animiste du Nord de l’Europe, elles nous transmettent tout un héritage de sagesse qu’il nous incombe de ressusciter et de réactualiser aujourd’hui. C’est un superbe ouvrage pour tous les passionnés de runes, de mythologie et de symbolisme. Le mot rune dériverait d’après Georges Dumézil, d’un ancien radical indo-européen qui aurait engendré Ouranos et Varuna. Etymologiquement le mot rune signifie « secret, mystère, murmure », ce qui évoque la notion d’enseignement secret transmis oralement. Ce mot rune vient également du latin runa ou runae, qui signifie « caractère runique des peuples du Nord », ce mot latin dérive lui-même de la racine run qui apparait dans les anciennes et différentes langues européennes. On sait aussi que les runes, une fois gravées, étaient teintées de sang ou d’une teinture ocre. On a trouvé des runes dans une grande partie de l’Europe, surtout en Scandinavie et à ce jour on a dénombré plus de 5000 inscriptions runiques en Europe du Nord, mais également dans le bassin méditerranéen, en Grèce, en Espagne, en France, en Italie et en Europe de l’Est. La mythologie nordique nous explique que c’est le dieu Odin, qui voulant donner la connaissance aux hommes, accepta la demande des Normes en se faisant pendre à l’arbre sacré Yggdrasill pendant 9 jours la tête en bas, de plus il accepta de perdre un œil, c’est à cette condition qu’il reçut la connaissance des dieux sous forme de runes alphabétiques et qu’il put ainsi transmettre cette connaissance aux hommes. Les runes sont reliées aux plantes, aux minéraux, aux végétaux et à la nature, toutes les cérémonies étaient d’essence magiques et l’utilisation des runes sous forme de talisman avaient une connotation divinatoire, culturelle, magique, chamanique que ce soit pour des envoûtements, des guérisons, des protections mais aussi pour trouver la sagesse de la vie de tous les jours. Les runes étaient connues par la civilisation celte, aussi trouve-t-on des correspondances entre l’alphabet runique et l’alphabet celte, qui lui, se sert d’oghams, c'est-à-dire du symbolisme des arbres, cet ouvrage met en relief toutes ces correspondances ainsi que le zodiaque à travers l’astrologie et la cosmogonie, puisque ces civilisations étaient extrêmement liées non seulement à la nature mais aux signes du ciel, du temps et des phénomènes météorologiques. Au sommaire de cet important ouvrage de 400 pages : Définition et origine des runes - les différents Futhark - Les 24 runes germaniques : fehu – uruz – thurusaz – ansuz – raidho – kenaz – gebo – wuunjo – hagalaz – naudhiz – isaz – jera – iwaz – perthro – elhaz – sowilo – tiwaz – berkano – ehwaz – mannaz – laguz – ingwaz – dagaz – othala – Les runes cryptiques : runes rétrogrades ou wendrunes - les runes à branches - les runes à peignes - les runes à lis - La roue runique annuelle - les fêtes du solstice d’été et d’hiver - les fêtes de Lammas - les fêtes des équinoxes d’automne et du printemps - fête d’Imbole ou brigantia - fête de Beltane - fête de Samhain - la roue runique de la journée - Comment et pourquoi fabriquer ses propres runes et comment faire les tirages - Les runes et les personnages de la mythologie nordique Les différentes affinités entre les runes, les plantes et les pierres - Les runes et les Tarots - Les runes et les Oghams celtiques - Poème runique |

|||||

|

CONTON - LE ZODIAQUE DE CORDES-SUR-CIEL - Clés symboliques d’une bastide cathare du XIIIe siècle |

Julie et Gérard Conton |

Edition Mémoires du monde |

2008 |

|

Hissée sur son Puech, Cordes-sur-Ciel, bastide tarnaise du XIIIe siècle, se situe à 71 km au nord-est de Toulouse, à égale distance d’Albi et de Gaillac. La cité s’inscrit sur une ligne qui part de Lorris, en gâtinais, ville natale du trouvère Guillaume de Lorris et emplacement des ruines du château de Blanche de Castille, pour aboutir à Montségur, le haut symbole cathare, avec comme jalon, le château de Ventadour, en Limousin, où vécut le troubadour Bernard de Ventadour. « Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut ». Cette célèbre formule hermétique d’Hermès Trismégiste, fonde l’astrologie. Observons la voûte céleste, établissons sur terre des corrélations, des parallèles ; les planètes et constellations, porteuses d’un contenu symbolique lié à des énergies bien spécifiques, ont leur mot à dire dans les affaires humaines. L’astrologie est ainsi fondée sur l’évidence que les étoiles, constellations et planètes ne sont pas seulement matière, mais aussi énergie et même conscience. Dans l’ancienne Babylonie, on retrouve des tablettes d’argile remontant à 2500 ans avant J.C, qui comportent des observations astronomiques et astrologiques, ce qui veut dire que l’astrologie est une voie de connaissance fort ancienne, qui par la suite fut améliorée et perfectionnée par Ptolémée en Egypte puis par les arabes. Au Moyen Âge, l’alchimie, avant tout Voie divine de perfectionnement intérieur, fut indissociable de l’astrologie dont l’iconographie comporte énormément de signes astrologiques. L’alchimie permet de décoder l’harmonie cosmique divine dont parlait Pythagore en disant : « l’harmonie cosmique repose sur les nombres ». Les auteurs de cet ouvrage, férus d’astrologie ont ressenti la nécessité de lire ce village à travers le prisme de l’astrologie, ils ont arpentés les ruelles, fouillé la terre scruté les façades, observé le terrain et le ciel, touché les pierres charges d’énergie vieille de plusieurs siècles, ils ont étudié la toponymie sur les cartes et sont persuadé que ce village possède une réelle cohérence zodiacale d’ensemble. Cet ouvrage convie le lecteur à une promenade symbolique à travers les ruelles de Cordes-sur-Ciel, haut lieu des albigeois, établi bastide par la charte de Raymond VII, comte de Toulouse en 1222. Les auteurs de cet ouvrage tissent un profond réseau de cohérences en s’appuyant sur la tradition des douze signes zodiacaux pour signifier l’imprégnation historique, culturelle et architecturale des lieux, ils nous offrent les clefs de la géographie sacrée de la ville, et nous font partager leurs convictions, leurs travaux et leurs connaissances astrologiques, astronomiques et historiques. |

|||

|

CONTON - L’OGHAM CELTIQUE ou le symbolisme des arbres |

Julie Conton |

Edition Mémoires du Monde |

2014 |

||

Dans une perspective historique, culturelle, mais aussi intuitive et pratique, l’auteur nous plonge au cœur de la mythologie et de la spiritualité celtes et tisse avec clarté de multiples liens et correspondances entre l’Ogham et les runes germano-scandinaves, entre l’Ogham et le Tarot, les végétaux, les pierres, les minéraux et leur énergies ou encore avec les symboles astrologiques, l’ogham est replacé dans le contexte des fêtes de l’année celtique et il est mis en rapport avec la médecine traditionnelle. L’ogham connut différentes fonctions à travers les siècles. Comme le montrent toutes les inscriptions qui nous sont parvenues, ce fut un alphabet, une écriture permettant de transcrire des informations de manière durable, d’autre part, avant d’être traduit à travers des inscriptions bilingues, l’Ogham était une écriture secrète entre druides et initiés et aussi un langage des signes. Enfin, ces lettres étaient investies d’un caractère sacré et l’enseignement contenu dans chacun de ces symboles, en relation avec les arbres, permettait un usage oraculaire et magique. Les druides avaient recours aux oghams pour communiquer avec l’invisible, cette dimension symbolique et magico-religieuse est sans doute très ancienne, bien plus encore que les inscriptions retrouvées dans la pierre, tracées tardivement dans le but de conserver la mémoire des défunts. Du point de vue mythologique, il est pertinent de confronter et comparer la tradition celte et germano-scandinave, mais aussi celte et gréco-romaine, en effet les Celtes eurent de nombreux échanges culturels avec l’un comme avec l’autre, les uns venant du sud et les autres du nord. Il faut aussi préciser que la mythologie celte est assez obscure car telle une forêt touffue, profonde et impénétrable, elle se cacha de tous les envahisseurs y compris des romains et des chrétiens. Très peu de textes nous sont parvenus, seuls quelques- uns ont été conservés en Irlande et au Pays de Galles et encore ils sont assez tardifs. Les druides bannissaient les textes, seul la transmission orale était permise, c’est pour cela que les oghams symboliques, écrits dans la pierre étaient autorisés, d’abord il fallait les connaitre, ensuite le temps s’employa à les effacer de la pierre et de la mémoire des hommes. C’est pour cela que l’étude des runes et des oghams, très proches par leur graphisme et leur sonorité, nous permet de remonter le temps et de comprendre par leurs similitudes et leurs sonorités, la symbolique secrète de cette civilisation. Au sommaire de cet important et superbe ouvrage de 400 pages : Qu’est-ce que l’ogham ? - fonctions et symbole des ogham - Comment fabriquer ses oghams et comment s’en servir pour la divination - Les 25 oghams celtes : Beith – luis – fear – saille - nuin – huathe – duir – tinne – coll – quert – muin – gort – ngetal – straif – ruis – ailim – ohn – ur – eadha – ioho – eabadh – oir – uilleand – phagos – mÔr – Les fêtes celtiques du cycle de l’année Ogham en correspondance avec les runes, les pierres, et les lames majeures du Tarot - Ogham et les héros, dieux et déesses celtiques - Différentes affinités entre les oghams Le « combat des arbres » par Câd Goddeu - |

|||||

|

croix & bestiaire celtiques |

David

balade |

OUEST-FRANCE

|

2007 |

|

La

conversion au christianisme des derniers Celtes païens, entre le IVème et le

Vème siècle de notre ère, s’accompagna d’un âge d’or de l’art celtique, tant

par la profusion que par le raffinement extrême des œuvres produites qui nous

sont parvenues à ce jour. La croix y revêt une multiplicité d’aspects,

qu’elle soit gravée sur des pièces d’orfèvrerie, tels les reliquaires et la

vaisselle liturgique, peinte sur le vélin des manuscrits enluminés de Kells, Durrow et Lindisfarne, ou

encore sculptée dans la pierre. Mais c’est plus particulièrement au travers

des croix monumentales en pierre, que les sculpteurs celtes vont exprimer

toute leur originalité créative. |

|||

12 D

|

dialogue avec merlhyn

– le druidisme aujourd’hui |

r. brzesc colonges |

Edition

DU PENNDRAGON |

1998 |

||

Votre cœur

vous parle, pourtant, prenez-vous la peine de l'écouter ? Ou, au contraire,

ignorez-vous son murmure pour mieux vous réfugier dans vos certitudes. S'il

vous plaît, ne fermez pas la porte à l'appel du magicien : il vous invite à

le rejoindre dans son monde. Extrait de la table des matières : Introduction

- Comment est-il possible de dialoguer avec Merlin ? - Sur le chemin - La

rencontre - La Magie - Au milieu des fleurs - Le Feu - L'ambre et moi - L'Eau

- L'Air - La Terre- La Voie du Magicien - Etre un Magicien - Reine Ysmaëlle – L’un des personnages les plus connus de la légende

arthurienne. Merlin a eu une existence réelle soixante-dix ans après l’Arthur

historique : c’était un petit roi des Bretons du nord, dans la Basse

Écosse, qui, devenu fou après une bataille, se réfugia dans une forêt et se

mit à prophétiser. La légende s’est emparée de lui et des éléments

mythologiques divers se sont cristallisés sur son personnage. On y trouve le

thème du fou inspiré par la divinité, le thème de l’Homme sauvage, maître des

animaux et équilibrateur de la nature, le thème de l’enfant qui vient de

naître et qui parle en révélant l’avenir, le thème du magicien enchanteur. Dans la légende élaborée, Merlin est le fils d’un

diable incube, ce qui explique ses pouvoirs. Il s’oppose au roi usurpateur Vortigem, sert et conseille Aurélius

Ambrosius (Emrys Gwledig), devient le conseiller permanent et le magicien

attitré d’Uther Pendragon, fait concevoir Arthur

par Uther, confie l’enfant à Antor,

et le fait reconnaître comme roi des Bretons, le conseille et l’aide dans ses

entreprises, établit la Table Ronde. En quelque sorte, Merlin est le druide

intégral, doué d’énormes pouvoirs et formant avec le roi un couple sacré

destiné à régir la société, sur le modèle du duo mythique Mithra-Varuna de la

tradition indienne. Il est aussi le druide primordial, maître des animaux

sauvages et de la nature. Ayant rencontré, dans la forêt de Brocéliande, la

jeune Viviane dont il tombe amoureux, il lui révèle ses secrets. Celle-ci

l’enferme dans un château invisible. On ne voit plus Merlin, mais on entend

encore sa voix, ce qui met l’accent sur l’importance de la voix dans

l’incantation druidique. Le nom de Merlin vient probablement du mot français

Merle, par suite d’une rencontre phonétique avec le nom gallois Myrddin. La légende de Merlin a été intégrée au début du

XIIe siècle à la tradition arthurienne par le clerc gallois Geoffroy de

Monmouth. |

|||||

|

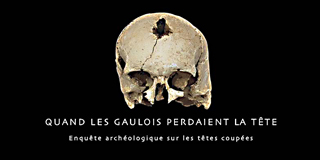

divinitÉs gauloises |

Henri hubert |

Edition

ARQA |

2006 |

|

On

les connaît sous le nom de Lug, Esus, Cernunnos,

Toutatis, Belisama, Belenos, Kronos, Taranis, Silvain… Mais qui étaient véritablement les

Dieux des Celtes, des Ibères, des Ligures et des Thraces ? Des Germains et

des Scythes ? Dans

cette étude de 1925 rééditée par les éditions Arqa, Henri Hubert (1872 –

1927), archéologue et historien reconnu, grand spécialiste du monde celtique,

nous présente avec une érudition sans pareille, le panthéon de ceux que l’on

disaient barbares et qui n’en avaient que le nom… à la source de la tradition

druidique nous retrouvons avec l’auteur, Sucellus

de Dieu au maillet, Nantosuelta la Déesse à la

ruche, Épona juchée sur son coursier de vent, sans

oublier les Dieux de l’Autre Monde…

|

|||

|

dolmens & menhirs |

J.

briard |

Edition

GISSEROT |

2003 |

|

|

Les

dolmens et les menhirs de Bretagne avec l’explication symbolique, historique et

géographique de ces pierres. Les tumulus, les Celtes, les druides, les fées

et les veilleurs de pierre. Entre 4 500 et 1 800

av. J.-C., les sociétés paysannes d'Europe de l'Ouest plantent dans le

sol des pierres monumentales. On appelle ces monuments des mégalithes

(« grandes pierres »). Quelles formes ont-ils ? Comment les

a-t-on érigés ? À quoi servent-ils ? Les premiers mégalithes européens

apparaissent sur la côte atlantique. Ils se répandent ensuite en Espagne, en

Irlande, en Angleterre et jusque dans le nord de l'Europe, au Danemark et en

Suède. Il existe deux types de

mégalithes : les menhirs, qui signifient en breton

« pierre (men)

longue (hir) ».

Ce sont des pierres

dressées, fichées dans la terre. Certains sont isolés, comme

celui de Locmariaquer en Bretagne, le plus haut de tous : aujourd'hui

brisé, il atteignait 20 mètres de hauteur et pesait 350 tonnes. Les

menhirs sont souvent regroupés et disposés soit en cercles, les cromlechs (à

Stonehenge, en Angleterre), soit en alignement (à Carnac, en Bretagne). À

Carnac précisément, plus de 3 000 menhirs dessinent trois grandes

avenues. les dolmens, qui signifient en breton « table

(dol) de pierre

(men) ».

Ils servent de tombeaux.

Deux grosses pierres, fichées à la verticale dans le sol, sont couvertes

d'une dalle qui forme la toiture. Cette construction constitue la chambre

funéraire. À l'origine, elle était recouverte de terre et de pierre et

formait un tertre, le cairn. Dans certains sites, on accède à cette salle

(dont il ne reste aujourd'hui que la structure) par un couloir de pierres. Le déplacement et l'érection des

pierres colossales destinées aux dolmens et aux menhirs constituent un

véritable exploit à une époque où les outils et les moyens de transport

restent rudimentaires. Pour acheminer les pierres, les constructeurs de

mégalithes les placent sur des traîneaux de bois. Ils les halent ensuite sur

des troncs d'arbres. Chaque fois qu'ils le peuvent, ils utilisent les

rivières : les pierres bleues de l'un des cercles de Stonehenge

proviennent des monts Prescilly, à plus de

200 km, et sont probablement arrivées par voie fluviale. Dresser des

blocs de 350 tonnes (comme le menhir de Locmariaquer) sans engin de

levage demande une grande ingéniosité et une solide organisation. Les

bâtisseurs creusent probablement des fosses dans lesquelles ils font

progressivement basculer chaque bloc à l'aide de cordages et de leviers en

bois. Des remblais sont surélevés au fur et à mesure pour soutenir la

pierre. De

très belles photos couleur. |

||||

|

Druides –

b.a. – ba |

Thierry

jolif |

Edition

PARDES |

2006 |

||

«

Nous ne nions pas la survivance d’un certain ‘esprit celtique’, qui peut

encore se manifester sous des formes diverses, comme il l’a fait déjà à

différentes époques ; mais, quand on vient nous assurer qu’il existe toujours

des centres spirituels conservant intégralement la tradition druidique, nous

attendons qu’on nous en fournisse la preuve, et jusqu’à nouvel ordre, cela

nous paraît bien douteux, sinon tout à fait invraisemblable. »

|

|||||

|

druides

& chamanes |

Jean

markale |

Edition

PYGMALION |

2005 |

|

Les

chamanes qui se multiplient aujourd’hui seraient-ils les héritiers de nos

druides, disparus lors de la conquête romaine ou absorbés dans le

christianisme triomphant ? S’il y a, en effet, des rapports certains entre

ces « hommes médecines » que séparent deux millénaires, ils ne sont pas ceux

qu’on imagine. Spécialiste

du monde celtique, Jean Markale nous apporte un

nouvel éclairage sur ce profond mystère : y a-t-il une tradition qui aurait

perduré secrètement à travers les campagnes, à l’abri des enseignements

officiels, et quel serait son lien avec le chamanisme contemporain ? Ou bien

existe-t-il un fonds commun plus ancien encore puisqu’il remonterait aux

origines de l’humanité ? Jean Markale bâtit son

enquête minutieuse sur l’arsenal des connaissances dont nous disposons : les

découvertes archéologiques les plus récentes, l’étude des légendes et des

mythes, le folklore européen, les pratiques obscures et les superstitions qui

habitent encore certains coins reculés d’Europe. En

faisant ainsi la part des choses entre le druidisme tel que nous pouvons le

connaître aujourd’hui à travers des sources extrêmement fragmentaires et le

chamanisme contemporain, porté par une nouvelle vague de spiritualité, il

nous révèle de précieux itinéraires qui réjouiront tous ceux qui recherchent

avec passion la connaissance des mystères du monde. |

|||

12 E

|

entretiens avec un druide nommÉ

gwenc’hlan |

R.

blanchet |

Edition

du PRIEURÉ |

1993 |

||

"Etre druide c'est assurer toute

la tradition spirituelle, intellectuelle, culturelle des Bretons",

avait-il confié à l'AFP en juillet 2007. Ce jour-là, lors d'une assemblée

ouverte au public dans la forêt de Brasparts (Finistère), il avait reçu à

l'intérieur d'un cercle de pierres de nouveaux membres selon un rituel

ancestral marqué par la reconstitution de l'épée brisée du roi Arthur,

symbole d'unité du peuple celte, et la bénédiction du gui. "Gwenc'hlan Le Scouézec

a rendu aux Bretons le sens du sacré et l'amour du pays", a résumé jeudi

Youen Burel, archiviste au Gorsedd

(fraternité druidique) de Bretagne. "Il a insufflé beaucoup plus de

spiritualité dans le Gorsedd. Il a tenté d'en faire

un outil pour la défense de la culture bretonne", s'est félicité de son

côté un autre druide qui préfère garder l'anonymat. Bardes (littéraires),

ovates (scientifiques) et druides (sacerdoce et enseignement) se retrouvent

ainsi chaque année, au cours de huit cérémonies célébrées en langue bretonne,

pour fêter la nouvelle année (1er novembre), les solstices d'hiver et d'été

ainsi que les équinoxes de printemps et d'automne. "Notre Livre, c'est la Nature. Le druidisme

est une philosophie cultuelle à résonance spirituelle, païenne, fondée sur la

nature. Le paganisme druidique a plus de 7.000 ans", explique M. Burel.

Les druides reconnaissent l'immortalité de l'âme qui, après désincarnations

successives, peut se retrouver dans toute espèce vivante, quelle qu'elle

soit. Gwenc'hlan Le Scouézec

avait été choisi en 1980 pour prendre la tête du Gorsedd

de Bretagne, qui compte une cinquantaine de membres, tous majeurs, et

représente la branche officielle du druidisme rattachée à la branche

galloise. L'autorité suprême du Gorsedd celtique,

fondée au XVIIIe siècle, regroupe près de 1.200 membres et se trouve au pays

de Galles. Le mouvement "avait adhéré à la déclaration des droits de

l'homme et dénoncé l'utilisation des symboles druidiques par des mouvements

fascisants", indique M. Burel. Gwenc'hlan Le Scouézec,

fils du peintre expressionniste Maurice Le Scouézec

(1881-1940), est l'auteur de nombreux ouvrages dont "le guide de la

Bretagne mystérieuse" (1966) et "Bretagne Terre sacrée"

(1977). Une réunion des druides dirigeants décidera de son successeur qui

pourrait être le grand druide adjoint Per-Vari Kerloc'h, de formation

universitaire, salarié à la Poste et responsable syndical. |

|||||

12 H

|

histoire et doctrine de la secte des cathares |

Charles schmidt |

Edition

J. de Bonnot |

1988 |

|

Ce

professeur de la faculté de théologie de Strasbourg nous fait découvrir les

côtés obscurs de ces Cathares mystérieux. La curieuse

aventure des "Parfaits", les étonnantes et fondamentales

révélations du Pasteur Charles Schmidt, professeur de théologie à Strasbourg

A nouveau disponible en volume d'art, voici le célèbre classique du grand

historien alsacien Histoire et doctrine des Cathares Les annales des Cathares

De l'origine de la secte en Europe orientale à la Croisade albigeoise et à la

chute de la fameuse forteresse de Montségur après un an de siège. Relations

complétées par un exposé sur les suites de l'hérésie, ses pratiques et sa

conception du rôle essentiel dévolu à Satan, maître de la terre. Enfin,

Charles Schmidt nous donne un aperçu des méthodes de l'Inquisition dans cette

affaire. Les secrets de la phalange des "purs" et des

"parfaits «L’aventure des Cathares n'est pas seulement l'histoire d'une

hérésie régionale. Révélée aux croisés par des religieux bogomiles de Constantinople,

elle se répandit bientôt dans toute l'Europe orientale, en Bulgarie

notamment. On retrouve

l'hérésie en Croatie, en Bosnie, dans le nord de l'Italie, les Flandres

...Mais ce fut surtout dans le sud-ouest de la France, où elle fut introduite

par des rapatriés de la deuxième croisade, qu'elle atteignit toute son

ampleur. Agen, Albi, Toulouse et Carcassonne furent ses centres les plus

enfiévrés du XIIème et XIIIème siècle et au-delà. Cette fortune tient à

l'importance des personnalités ecclésiastiques et politiques qui s'y

rallièrent peu ou prou (Raymond VII comte de Toulouse, Guillaume de Mirepoix,

Alphonse de Poitiers, Robert d'Epernon, etc...). Son expansion est aussi le

fait de la quasi indépendance de ces provinces qui ne furent rattachées au

royaume de France qu'à l'issue de la cruelle expédition albigeoise initiée

par le pape Innocent III. Le roi Philippe Auguste ayant refusé de participer

à cette croisade, on sait que les troupes du Nord furent commandées par Simon

de Montfort, en attendant l'intervention tardive des forces capétiennes qui

mirent fin au conflit. Des dogmes

singuliers et des pratiques étonnantes C'est surtout à ce niveau que se

distinguent les Cathares. Leur doctrine est fondée sur le mal, constituant

d'après eux, l'essence même d'une terre qui est la propriété du Démon et son

oeuvre. Tout y est corrompu, pervers, vain. Cependant, il reste possible de

gagner un autre monde parallèle et invisible, où les créatures sont

incorruptibles et éternelles. Pour cela l'hérésie propose une abondance de

pratiques, souvent pittoresques. Il est, bien sûr, impossible d'en donner ici

le détail, mais on ne peut que rester perplexe devant l'étrangeté, voire

l'hermétisme, de ces comportements. Chez les Cathares, le Christ ne se

confond pas avec Dieu. Il n'a qu'un rôle subalterne, et le rituel chrétien en

est bouleversé. La

seule vérité reposait sur la Bible, interprétée d'ailleurs d'une manière

particulière par les autorités de la "secte" se nommant eux-mêmes

les "parfaits". Bref, tant de singularité ne peuvent qu'éveiller la

curiosité. L’ouvrage célèbre de Charles Schmidt nous explique en détail ce

phénomène très particulier. Sa lecture contribue à éclairer tout un pan connu

du Moyen Age. Les Cathares sont-ils toujours parmi nous? La plupart des

érudits ont admis leur disparition... mais la rumeur de leur survivance a

persisté car, s'ils n'apparaissent plus en nom, on doit reconnaître que

beaucoup de traits de cette religion déconcertante ressurgissent dans

certaines sectes contemporaines et on est surpris par l'engouement de

visiteurs de plus e plus nombreux venant en pèlerinage sur les lieux

"saints" du Catharisme. Curieux, n'est-il pas vrai? |

|||

12 I

|

itinÉraires cathares

– lieux sacrÉs & initiatiques |

éric le nabour |

Edition

DERVY |

1994 |

|

Cet

ouvrage propose des itinéraires buissonniers dans les hauts lieux sacrés du

catharisme. On va d’Arles s/ Tech à Béziers – Carcassonne – Albi – Fontfroide

– Foix – Lastours – Montségur – Peyrepertuse – etc. Une quarantaine de

circuits. Le sentier cathare n’a rien d’un chemin historique

mais cet itinéraire qui commence au bord de la Méditerranée pour rejoindre

Foix dans les Pyrénées ariégeoises vous conduira sur les traces d’un des

nombreux drames de l’Histoire au travers de pays contrastés d’une grande

beauté et vous fera découvrir les ruines de châteaux-forts construits sur la

frontière entre les royaumes de France et d’Aragon. Ces forteresses,

véritables nids d’aigle perché sur des éperons rocheux servirent de refuge

aux Cathares, ces hérétiques aux yeux de l’Eglise qui n’aura de cesse pendant

près d’un siècle de les persécuter et les faire disparaître. Les paysages

sont grandioses et très variés ; très rapidement vous passerez de la mer à la

moyenne montagne aux reliefs accidentés, avec les sommets des Pyrénées en

toile de fond. Les coteaux couverts de vignes succèdent à la plaine,

les forêts et prairies aux causses arides et quasi désertiques. Vous

traverserez des gorges profondes et resserrées et grimperez quelques pentes

ardues pour visiter les ruines des châteaux cathares : Monségur, Quéribus,

Puilaurens, Aguilar, Peyrepertuse… Nous vous suggérons ici un circuit

principalement dans le département de l’Aude pour découvrir un haut

lieu de l’histoire du catharisme à travers ses châteaux et citadelles.

Nous démarrons le circuit depuis Carcassonne. Nous n’avons pas intégré

dans ce circuit une explication de la cité de Carcassonne, celle-ci faisant

déjà l’objet d’un article dans nos idées vacances. Le Pays Cathare se

concentre dans les Corbières (région du Languedoc Roussillon de moyenne

montagne). Le terme de Pays Cathare est surtout utilisé d’un point de vue

touristiques pour déterminer la région qui regroupe les citadelles et

châteaux les plus marquants de l’histoire des Cathares. Le catharisme était

un mouvement chrétien médiéval considéré comme hérétique par l’église

catholique entre le 10ème et 12ème siècle. Essentiellement localisé dans le

sud de la France en région Occitane. C’est en 1208 puis 1226 que ce mouvement

subit deux croisades initiées par le Roi de France et le Pape dans le but de

le faire disparaitre. Ces hérétiques se réfugièrent dans les châteaux des

Corbières et c’est en 1244 que s’achève le catharisme |

|||

12 L

|

la France cathare |

André

cauvin |

MARABOUT |

1974 |

||

L’église voit dans ces chants et poèmes

courtois l’élan de leur cœur pour leur dame, ignorant que sous couvert de

chants d’amour ils prêchaient l’Amour Divin pour l’Eglise Une et Universelle

abandonnée, dans ses attributions, par Rome. Sous leurs airs de sainteté

les clercs se prétendent des bergers mais ne sont que des assassins. Tous

ceux qui ne se conforment pas à leur dictat sont traités d'hérétiques. Les

dirigeants de cette église qui ne respectent en rien les saintes écritures

voudraient à tous prix qu’on les considère comme gens de grande droiture.

Tous ces maîtres pasteurs de l'Eglise romaine sont remplis de folie,

d'orgueil et d'arrogance. De plus, ils sont faux et truands envers la gent

des fidèles chrétiens. L'esprit de contestation dans le monde chrétien n'est

pas réservé aux poètes du Languedoc. Au nord de la France, des contestataires

apparaissent au XIe siècle. Ce sont des Chrétiens sincères de la base, des

prêtres révoltés contre les oublis du message d'amour et de désintéressement

enseignés par le Christ. Ils se dressent contre l'autorité de l'Eglise,

également contre celle de certains princes ayant des fonctions

ecclésiastiques. D'autres vont jusqu’à mettre en cause les fondements de la

doctrine chrétienne. Certes, parmi ces derniers, tous ne furent pas Cathares,

mais certains professaient déjà les grands principes qui font

l'originalité de cette prétendue hérésie. Les accusations d'hérésie eurent

parfois d'autres motivations que la seule contestation de déviances

religieuses. Des clercs ou des laïcs, voulant affermir les reformes du clergé

voulue par la papauté, se heurtent parfois à de fortes résistances de la part

du haut clergé local dont le style et les pratiques étaient critiqués. Pour

se débarrasser de leurs pourfendeurs, ces derniers n'hésitent pas, avec des

succès divers, à les accuser d'hérésie. Dans la région du sud de

la France, les partisans de la doctrine cathare (qui est dualiste car elle

prend sa source dans le Manichéisme qui prône l’organisation duelle du

monde ; lumière-ténèbre, bien-mal, etc…) sont moins pourchassés que

partout ailleurs. Peut-être que la noblesse assez anticléricale en est la

raison. On peut trouver quelques éléments d’explication dans l’esprit

méridional plus tolérant, ou bien dans les restes de la domination des

wisigoths, dualistes. Ceux-ci peuvent en être une interprétation partielle.

Dès le début du XIIème s. les idées cathares qualifiées d’hérétiques par le

clergé et la papauté romaine, s'implantent plus largement dans les

populations languedociennes. Ces peuples sont séduit par une religion qui ne

perçoit pas la dîme ecclésiastique, qui parle la langue du peuple plutôt que

le latin et qui veut montrer l'exemple d'une vie religieuse plus proche de

"l’Esprit" que de "la Lettre" des Textes sacrés. Il est probable que de pareilles idées

aient pu être ramenées par des Croisés au retour d'Orient, (idées ou vérités

faisant partie d’un enseignement de l’église chrétienne primitive en quête

desquelles les Chevaliers du Temple auraient secrètement guerroyé en Terre

Sainte). Selon certaines sources, le catharisme languedocien aurait

d'ailleurs été à la base du développement de cette contre-église en Italie et

non l'inverse. Outre les premières manifestations hérétiques du XIème siècle,

le catharisme est officiellement signalé lors du Concile de Toulouse en 1119.

Ce concile dénonce ceux qui nient les sacrements, le sacerdoce, la hiérarchie

religieuse et les liens du mariage. L'étendue du phénomène fut mesurée lors

de la mission de St Bernard, notamment dans la région d'Albi (d'où le nom

d'Albigeois) en 1145. Une certaine organisation structurée de l'Eglise

cathare du Languedoc semble attestée par le " Concile " de Saint

Félix Caraman en Lauragais (1167). En présence du pape dualiste (pope) Nicetas (venu de Bulgarie ou de Constantinople) des

évêques cathares y furent consacrés et des croyants consolés. Certains

d’entre eux changèrent d'option et quittèrent le catharisme dit de dualisme

mitigé pour le dualisme absolu. Les paysans, la petite noblesse, les

bourgeois commerçants ou artisans, le clergé même en comptent de nombreux

adeptes. Les paysans sont attirés par une

doctrine et des prédicateurs proches d'eux, vivant sobrement et prêchant une

doctrine accessible et exprimée dans leur langue. Ces hérétiques s'appelaient

entre eux " Chrétiens ou Bons

Chrétiens En Languedoc, les nobles,

souvent désargentés, ne sont pas coupés du reste de la population. Le droit

d'aînesse n'existe pas dans le Sud contrairement au Nord de la France. Les

cadets de famille dans le Sud héritent d'une parcelle chaque fois plus

réduite des terres ancestrales alors que dans les Comtés du Nord, ils entrent

dans les ordres. Certains domaines seigneuriaux seront divisés à chaque

génération. Les quatre tours de Cabaret (Lastours) par exemple appartenaient

à différents coseigneurs. Leur hostilité contre la puissance ecclésiastique

est chaque fois plus concentrée, et va croissante. Certains de ces domaines

deviendront le fer de lance des révoltes cathares mais auront, auparavant,

souvent empêché les tentatives d'éradication de l'hérésie par leur inertie.

La société rurale n'est donc pas vraiment divisée entre les paysans et la

petite noblesse. D'une part, cette dernière n'a guère les moyens financiers

de se distinguer du reste de la population. D'autre part, les villages sont

des lieux de vie commune : le château, résidence du seigneur ou des

coseigneurs, l'église et les habitations sont imbriqués les uns dans les

autres pour former un ensemble fortifié. Cette communauté des campagnes sera

l'une des forces du Languedoc. Elle explique en partie la propagation de

l'idéologie cathare de la petite noblesse vers les paysans, plus par symbiose

que par force. Quant aux bourgeois, la condamnation du prêt à intérêt par

l'Eglise (qui touche aussi les Juifs) les jettent dans les bras du catharisme

plus ouvert à ce mode de financement des affaires. Les villes du Sud fortes

de leur richesse s'étaient généralement affranchies du pouvoir féodal et

avaient obtenu des autorités propres (Consuls ou Capitouls). Elles préserveront

cette autonomie contre les armées du Nord. La faiblesse relative des Comtes

de Toulouse, à cause du morcellement du pouvoir, les conduira à un certain

laxisme face à l'hérésie, contrairement à l'attitude plus ferme de leurs

collègues du Nord. En construisant de toute pièce

l’Hérésie, l’église romaine se dote d’une arme idéologique redoutable. Elle

contribue à faire accepter par la contrainte qu’elle détient et se conforment

aux Vérités Divines enseignées par le Christ et ses Apôtres. Bien entendu, il

n’en a rien car jamais Christ n’eut enseigné l’attrait pour la puissance des

princes et leur richesse. Pour asseoir sa toute puissance,

l’église romaine devait vivre dans l’opulence, à l’égal des seigneurs et

princes de son temps. L’église romaine va ainsi se compromettre avec le

pouvoir seigneurial, par sa politique et son goût pour les fastes. Ce que

l’église craint par-dessus tout, c’est la diffusion de la doctrine cathare

qui est issue du christianisme primitif et qui est empreinte d’un fort

gnosticisme (le gnosticisme enseigne une connaissance secrète qui permet de

libérer les âmes des fidèles). Son enseignement est également influencé par

un fort courant dualiste symbolisé par l’opposition et la lutte du Bien

contre le Mal. C’est aussi ce qui qualifie la lutte des fils de la Lumière

contre ceux des Ténèbres. Pour les cathare, le Christ est sauveur car il

délivre et libère, non par un miracle, mais par un enseignement spirituel et

une connaissance qui demeurent cachés au plus grand nombre. Au moyen-âge, l’église de Rome voyait –

cela n’a pas évolué à notre époque - d’un très mauvais œil la résurgence du

Gnosticisme, du Johannisme et surtout de l’Esotérisme, dont elle nie la

présence dans les écrits de Jean ; l’évangile et sa Révélation

"l’Apocalypse. Au XIe siècle l’Eglise de Rome a subi un grave échec en

ignorant l’Eglise orthodoxe qui tenta de lui faire reprendre pied au

Moyen-Orient et d'autre part, qui lui aurait permis de raffermir son

influence en Occident. L’une des idées les plus tenaces de la première

société chrétienne, fut que la révélation n’avait pas dit son dernier mot et

qu’il fallait attendre, dans l’avenir, le développement de l’enseignement du

Christ, qui était venu détruire la Lettre, et les enseignements périmés de la

loi judaïque. Or, dès le moyen-âge, l’Evangile de Saint Jean,

"Œuvre de l’esprit grec, tout pénétré de néoplatonisme", vient

rendre l’idéal à la société inquiète. On y trouve, en effet, une théologie

transcendante où le démiurge, désigné sous le nom de Logos, vient prêcher aux

hommes une doctrine d’Amour (l’Eros platonicien), en même temps qu’il

proclame la nécessité de l’adoration, en Esprit et en Vérité, du Dieu Suprême

qu’il appelle son Père et dont il accomplit la Volonté. Cette religion de

l’avenir est celle enseignée par Jean dans le 4ème Evangile. |

|||||

|

la rÉsurgence des rites

forestiers |

Régis

blanchet |

EDITION

DU PRIEURÉ |

1997 |

||

Il va alors fonder une loge (Vente) et quand il y en a deux, il

fonde la Grande Vente (Loge) des Modernes qui se déclare

« obédience » et s’arroge l’autorité fondatrice, le contrôle des

initiations et celle des rituels. Blanchet invente les Maîtres des Passages,

ce sont les membres de la Grande Vente, somme toute l’équivalent forestier

des « Grands Inspecteurs » qui articulent les Ventes sur La Grande

Vente et qui se cooptent les uns les autres. En juin 97, R.B. et ceux qui

l’ont suivi contrôlent deux Ventes : La Claire Fontaine et John

Toland, qui représentent en tout une trentaine de membres. Les réunions

des Grandes Ventes sont organisées strictement : Ordre du jour précis,

rapporteurs, consignation des débats et des décisions, comme en Maçonnerie.

Il dit d’abord que le rite forestier devrait se constituer en fédération de

rites afin de ne pas être exclusif. Il s’inspire ici encore de la F.

Maçonnerie. Puis il raconte comment il a réalisé les rituels que nous

connaissons : Fendeur : C’est en fait un rituel de

corporation retranscrit par RAGON qu’il maçonnise Charbonnier : Les rituels, dit Blanchet, bien

que cités en 1747, n’ont jamais été retrouvés. Il dit être parti de données

corporatistes archivées à Tours et les avoir transposées avec la « rythmique

maçonnique ». Forgeron : Il n’a rien trouvé en France. Les

rituels sont élaborés à partir de traditions orales principalement du Canada

(+recherches de Mircéa Eliade et tradition africaine) Maître de Passage est créé de toutes pièces en

Bretagne pour protéger le rite de l’intérieur au regard de l’expérience

« druidique. » |

|||||

|

LE CONSOLAMENT CATHARE |

Ph. Roy |

Edition

DERVY |

1996 |

|

Commentaires

sur un fragment de rituel, le manuscrit de Dublin 269. Préface et

commentaires de Philippe ROY. Le consolament ou baptême spirituel est au

chœur de la mystique cathare. Affirmant une tradition ininterrompue depuis le

Christ et ses apôtres, les cathares accompagnaient leur rite d’un

enseignement qu’offre le manuscrit du Dublin (14éme S) ici présenté. Il

s’agit d’un commentaire détaillé des rites et croyances propres à l’église

cathare. Le joyau en est une interprétation ésotérique du « Notre Père »

qui représente encore aujourd’hui un document d’importance capitale pour

quiconque est en quête de spiritualité. Une

religion sans église : Les cathares n'avaient pas de lieu de culte, peu

de sacrements et niaient l'eucharistie. C'est un clergé itinérant qui délivre

les sacrements et dévoile les textes, dans les maisons, les châteaux ou sur

les places de village. La hiérarchie cathare : A la base, les simples

croyants, rattachés au rite par le "méliorament" ne font pas partie

de l'église mais doivent montrer du respect à l'égard des

"parfaits" en les adorant, c'est à dire en faisant trois

génuflexions en face d'eux pour recevoir en échange le baiser de bénédiction.

Au-dessus, les novices doivent s'habituer aux abstinences rituelles, puis les

prêtres, d'anciens novices depuis au moins un an ayant reçu le

"consolament" de l'évêque lors d'une cérémonie. Enfin au

sommet, les évêques, un seul d'abord, celui d'Albi en 1167, puis quatre

autres Toulouse, Agen et Carcassonne et le Razès.

|

|||

LA

TRADITION MAGIQUE DES CELTES

|

Jean-Marc Questin

|

Edition Fernand Lanore

|

1990

|

|

Ce

livre illustre la résurgence de la pensée celtique et des rituels païens dans

l'Europe du troisième millénaire. Les valeurs du druidisme, porteuses de

force et d'harmonie, de joie et d'équilibre, sont à l'origine de la

Chevalerie et de l'Ordre du Temple, du christianisme celte et des Fidèles

d'Amour. La connaissance précise des divinités gauloises et de leur