|

Chapitre 6 A - K ( Judaïsme - Kabbale ) |

6 A

|

à bible ouverte

– la genÈse ou le livre de l’homme |

Josy

eisenberg & Armand abécassis |

Edition

ALBIN MICHEL |

2003 |

||

|

|||||

|

À BIBLE OUVERTE - TOME I - BERESHIT |

Josy Eisenberg et Armand Abecassis |

Edition Albin MICHEL |

1978 |

|

Depuis

25 ans, Josy Eisenberg anime la passionnante émission télévisée

« A Bible ouverte »

diffusée le Dimanche matin. Sous ce titre, ses entretiens avec le rabbin Armand

Abecassis furent publiés dans la collection Présence du judaïsme. Leur

succès est bien le reflet de l’intérêt grandissant des lecteurs de tous

horizons, croyants ou non, pour ce monument de l’humanité que constitue la

Bible. Il

justifiait pleinement une édition dont voici le Tome 1, consacré au

commentaire du début de la Genèse et de la création du monde. Alliant une

éblouissante érudition en matière d’exégèse rabbinique et de sciences

humaines (philosophie, sociologie, anthropologie, psychanalyse…) à un

dialogue vivant qui nous rend familier cette « Parole de Dieu »,

Josy Eisenberg et Armand Abecassis réussissent à nous faire sentir

l’éternelle actualité du récit de la Création, qui nous concerne, ici et

maintenant. Au sommaire de ces 28 entretiens : Pour lire la parole - Au commencement - Le Dieu créateur - Tohou-Bohou - Le premier jour - Les dix paroles - La première lumière - Un monde en six jours - Les deux calendriers - Du règne animal au règne de l’homme - Faisons l’homme - Le prototype humain - Notre ancêtre à tous - Le masculin et le féminin - L’homme et la croissance - Manger pour vivre - Le meilleur des mondes - Les miracles du sixième jour - La fin d’un monde - Le septième jour - Un temps béni - Un jour réparateur - Un monde qui enfante - La loi de la Terre - Entre Adam et Abraham - Une création double - Corps et âme - Le baiser de Dieu |

|||

|

À BIBLE OUVERTE - TOME II - ET DIEU CRÉA ÈVE |

Josy Eisenberg et Armand Abecassis |

Edition Albin MICHEL |

1992 |

|

L’histoire

du Paradis perdu hante la civilisation occidentale. Elle a fourni à ses

théologiens, ses philosophes, ses poètes et ses artistes, une série d’images

qui peuplent notre culture : le fruit défendu, la femme tentatrice, la

peine de vivre, la béatitude paradisiaque. Pour l’exégèse juive, attentive depuis deux mille ans à découvrir la substantifique moelle de ce récit, les chapitres 2 et 3 du Livre de la Genèse constituent le fondement de toute ontologie et de toute morale. Les discours des trois personnages du drame biblique –Adam, Eve et le serpent – recèlent le secret de tous les désirs, aspirations et fantasmes des hommes et des sociétés. Ces

discours, Josy Eisenberg s’est attaché, durant une année de dialogues

télévisés, à en montrer la modernité. Ce second tome de la série « A

Bible ouverte » en reproduit la teneur en respectant la dialectique

propre à cette quête érudite et passionnée. Au sommaire de ces 33 entretiens entre J. Eisenberg et A. Abecassis : Le jardin d’Eden - Les deux Paradis - Les fils de la géhenne - L’homme séduit - Le vert paradis - Les deux arbres - Adam avant, Noé après - Naissance de la Loi - Une frontière pour l’homme - Sept lois pour l’homme - Les lois de Noé - Quand rien ne manquait - Du coté d’Adam - Le premier face à face - La maison des parents - Un amour venu d’ailleurs - Une seule chair - Au royaume des innocents - Le tentateur - Un serpent qui sait des choses - Vous serez comme des dieux - Pourquoi Eve - La faute première - Le fruit défendu - Ils virent qu’ils étaient nus - La crainte du Seigneur - Le premier appel - Où es-tu ? - Tel qu’en lui-même - Adam dépouillé - La faute à qui ? - A la sueur de ton front - A l’est d’Eden |

|||

|

À BIBLE OUVERTE - TOME III - MOI, LE GARDIEN DE MON FRÈRE ? |

Josy Eisenberg et Armand Abecassis |

Edition Albin MICHEL |

1993 |

|

Après

un premier tome consacré à la création et un deuxième traitant de

l’apparition de l’homme et de la femme, voici la suite des entretiens

télévisés entre Josy Eisenberg et Armand Abecassis sur le livre de la Genèse

« Moi le gardien de mon frère ? » Le thème fondamental du quatrième chapitre étudié ici, c’est à travers l’affrontement entre Abel et Caïn, le phénomène social qu’es la rencontre de l’Autre et ses corolaires : la haine et le meurtre. Aussi

ce chapitre nous concerne t-il peut être davantage

que les précédents, nous qui vivons cernés par la violence. En quelques

versets, la Bible nous apporte une telle brassée d’enseignements sur les

motivations, les racines, les structures et les modes d’expression de la

violence, que l’histoire des Caïn et d’Abel en devient un archétype sans

lequel notre monde paraît inintelligible. Au sommaire de ces 29 entretiens : Un sursis de mille ans - Et Adam connut Eve - L’amour au paradis - le premier enfant - Un frère pour Caïn - Les sœurs de Caïn - Le pâtre et le laboureur - La première offrande - Caïn perd la face - Tu peux le dominer - Aux portes de la vie - Dialogue à une voix - Le partage et la guerre - Dieu avec moi - La troisième femme - La terre-mère - Le premier meurtre - Le gardien de mon frère - J’entend encore crier Abel - La terre et le sang - Tu couvriras son sang - Et tous ceux qui jamais ne naîtront - Et tu retourneras à la poussière - Porter la faute - Et où donc se cacher ? - Sept fois puni - Le signe de Caïn - A l’est d’Eden - La mort de Caïn |

|||

|

À BIBLE OUVERTE - TOME IV - JACOB, RACHEL, LÉA, ET LES AUTRES |

Josy Eisenberg et Armand Abecassis |

Edition Albin Michel |

1981 |

|

Jacob,

Rachel, Léa et les autres…Le peuple juif, l’une des deux grandes sources de

notre civilisation –l’autre étant la culture grecque – a eu pour ancêtres un

petit groupe d’hommes et de femmes. La Bible décrit longuement les

rencontres, les aspirations et les conflits de ces Patriarches et

Matriarches, qui ont donné naissance au peuple d’Israël à travers douze

tribus : Rubens, Siméon, Lévi, Juda, Issa’har,

Zebulon, Dan, Naphtali,

Gad, Asher, Joseph et Benjamin. D’incessantes ambigüités pèsent sur ce récit. Jacob aime Rachel, mais il épouse aussi Léa. Quels sont les deux amours qui vivent dans l’inconscient de chacun d’entre nous ? Le peuple hébreu est destiné à vivre sur la Terre Sainte ; pourtant, l’histoire que Josy Eisenberg et Armand Abecassis ont commentée dans leur quatrième année d’entretiens télévisés, se déroule tout entière en Syrie, dans un exil qui préfigure ma Diaspora. Onze

des douze fils de Jacob naissent en dehors de la Terre Sainte. Israël est-il

d’ici et d’ailleurs ? Quand à Jacob, il

traverse de multiples épreuves avant le combat final avec l’Ange. A la suite

de ce combat de ce combat, il prendra le nom d’Israël. Bien

qu’ayant fortement contribué à l’épanouissement de son beau-père Laban et de

son pays d’accueil, il suscite l’envie, la jalousie, la calomnie et la

haine. Quel rôle, réel ou phantasmatique, les juifs jouent-ils dans leurs

patries respectives ? Telles

sont quelques unes des questions auxquelles les

auteurs tentent de répondre en proposant, comme dans tous les tomes de

« A Bible ouverte », une synthèse de milliers de commentaires que

l’histoire de Jacob, de ses frères et de ses femmes a inspirés à vingt

siècles d’exégèse rabbinique. Au sommaire de ces 34 entretiens : 1e partie : Le puits de la Parole : La route de l’Orient – Jacob au pied léger – retour à l’Orient – les puits d’amour – les puits de science – les troupeaux d’Israël – Ô toi qui a soif – Puiser à Sion – le puits de justice et le puits de l’exil – 2e partie : La Rencontre : Bergers mes frères – Chalom mes frères – prend garde à tes moutons – Tel troupeau, tel berger – Le puits de l’exil – Physiologie de l’exil – Si tous les dispersés du monde – Jacob le puissant – une enquête rabbinique – la puissance de l’amour – Baisers volés – Le désir de la mère – de bouche à oreilles et de bouche à bouche – Des pleurs pour Rachel – Tel oncle, tel neveu – Israël, redresseur de torts – Les filles de Laban – Léa la pleureuse – 3e partie : Le mariage de Jacob : Une proposition honnête en attendant Rachel –Un étrange mariage – chastes fiançailles – la double méprise – Mère silence – Un retour de bâton – La loi du mariage – le temps des cadets – Jacob hors la loi – L’une est aimée, l’autre pas – Haïr la haine – L’amour caché – 4e partie : La naissance des tribus – Regardez mon fils, c’est le plus beau – Ecoute Israël – La troisième dimension – le salut par le Temple – un fils reconnaissant – merci ou mille grâces ? – Reconnaître pour être reconnu – le quatrième fils et la cinquième lettre – Donne moi des enfants – une prière dangereuse – les fils des servantes – Rachel réhabilitée – Zilpa – Léa récompensée – les amours de Jacob – Un fils pour Rachel – Le satan d’Esaü – la rumeur de Haran – Un Patriarche porte-bonheur – les trompettes de la renommée – 5e partie : Un conseil de famille – Douze, un nombre d’or – la fuite de Jacob, Pour quelques dieux volés – Pas un cheveu de Jacob – Malencontreuse malédiction – Jacob, mon ami, mon allié - Un nouveau discours 6e partie : Adieu Laban – Le complexe de Jacob – deux gardes pour Jacob – les juifs, un peuple soumis ? – Le bœuf et l’âne – Des animaux très spéciaux – Connaissance et reconnaissance – les angoisses de Jacob – un nombre maudit – une promesse fragile – Diviser pour survivre – Israël, peuple bicéphale – les armes d’Israël – Jacob le petit – Pitié pour les mères – le sable et les étoiles – Reproduction et sexualité – le temps de respirer – Le combat avec l’ange – Jacob seul – Le génie d’Esaü |

|||

|

À BIBLE OUVERTE - TOME V - UN MESSIE NOMMÉ JOSEPH |

Josy Eisenberg et Benno Gross |

Edition Albin Michel |

1983 |

||

Elle

porte en soi les promesses des temps où toutes les séparations seront

transmutées par la Réparation :

L’ère messianique. Les conflits qui opposent Joseph et ses frères concernent

nécessairement, en filigrane, le problème du Messie. Sera-t-il

fils de Joseph ou de Juda ? Ce thème va jouer un rôle fondamental dans

l’eschatologie juive ; et il n’est sans doute pas indifférent au lecteur

chrétien de constater que dans les évangiles, une double filiation est

attribuée à Jésus : il descend de Juda (à travers David) ; mais il

est aussi fils de Joseph. Deux Messies pour deux messianismes ;

et, en fin de compte, quel Messie pour l’humanité ? C’est là la

question, éternellement actuelle, qui traverse « Un Messie nommé

Joseph ». Au sommaire de ces 33 entretiens entre J. Eisenberg et B. Gross : 1e partie : Joseph le rêveur - Esaü, juif errant - Une cause qui demande réflexion - Vivre en paix - L’impossible bonheur - Un faux frère - De mauvais rapports - Joseph le hippy - Le fils de la vieillesse - Tel père, tel fils - Engendrer le Messie - Tunique : objet de mon ressentiment - Les frères ennemis - La folie des grandeurs - Ainsi en a décidé les dieux - Songes et mensonges - Plus haut que le soleil - 2e partie : La trahison des frères : Néfaste Sichem - La mission de Joseph - Les deux arches - L’appel des profondeurs - Des hommes et des anges - N’avons-nous pas tous le même père ? - La mort du frère - Le complexe de Ruben - Siméon et Lévi - Un puits sans eaux - Vingt pièces d’argent - Le retour de Ruben - Reconnais tu Joseph ? - 3e partie : Les amours de Juda : Les souterrains de la providence - Des enfants perdus - Le péché d’Onan - Une étrange prostituée - La route de Timna - Tamar prend le voile - La porte des yeux - Epouse, mère et reine - Celle par qui le scandale arrive - Une naissance mouvementée - 4e partie : De la prison au trône : La descente en Egypte - L’ascension de Joseph - Le pain de Putiphar - La roue de la fortune - La tentation de Joseph - Joseph touche le fond - Joseph le devin - La vigne du Seigneur - Le pain et le vin - Quand le Pharaon rêve - L’Egypte, don du Nil - 5e partie : Joseph le nourricier : Un jeune, un Hébreu, un esclave - Un plan septennal - Le savoir et le pouvoir - Joseph l’Egyptien - Joseph fait des réserves - Economie et sexualité - Oublier et prospérer - 6e partie : Les retrouvailles : Et ils ne le reconnurent point - Sortir de la crise - Sur les lieux du crime - Une grave accusation - L’otage de Joseph - Plus de Joseph, plus de Siméon - On dine au palais - Et comment va votre vieux père ? - Le piège se referme - Des ténèbres à la lumière, de la servitude à la liberté - Nous sommes tes esclaves - Je suis Joseph votre frère - Deux arbres qui n’en font qu’un |

|||||

|

À BIBLE OUVERTE - TOME VI - LE TESTAMENT DE MOÏSE |

Josy Eisenberg et Benjamin Gross |

Edition Albin Michel |

1995 |

|

La

personnalité de Moïse tient une place unique dans l’histoire et la

tradition juive. Prophète, fidèle porte voix de

Dieu, il libère le peuple juif de son esclavage en Egypte pour le conduire en

Canaan, à l’orée de la Terre promise. Seul homme à avoir dialogué en « face à face » avec Dieu, il accomplit

une œuvre fondamentale de législateur dont rendent compte les quatre premiers

livres de la Bible. Ce

n’est qu’au cinquième livre, sentant sa mort prochaine, qu’il prend

personnellement la parole. Ainsi est né le Deutéronome : l’homme

de Dieu se fait homme, nous livre ses états d’âme et sa propre vision de

l’histoire. Livre étonnant où se mêlent tous les genres littéraires, où le

prophète apparaît tour à tour comme mémorialiste, témoin, juge, législateur,

moraliste mais aussi Cassandre, prophète du bonheur et visionnaire. Son

regard embrasse alors les siècles. Avec une stupéfiante précision, il prédit

les ombres et les lumières du destin tourmenté du peuple juif. Ecrit

par Josy Eisenberg, rabbin, historien, écrivain, producteur et réalisateur de

télévision, associé à Benjamin Gross, docteur en philosophie, doyen honoraire

de la faculté de Lettres et Sciences humaines de l’université de Bar-IIan, le testament de Moïse constitue une indispensable

voie d’accès à la compréhension du lien qui unit le peuple biblique de l’état

d’Israël dans la géopolitique d’aujourd’hui . Au sommaire de ces 29 entretiens répartis en 5 parties ; 1e partie : Souviens toi Israël : Moïse à la première personne - Lieux de mémoire - La justice en tête - Ces peuples, tes frères - Prends garde à toi - 2e partie : Du haut de la montagne : Au delà du soleil - Une seule fois, une seule fois - Variations sur un thème divin - Voix de feu - 3e partie : Ecoute Israël : L’Eternel est Un - Tu aimeras l’Eternel - Partout et toujours - 4e partie : Une terre de miel et de dard : Le pays de tous les dangers - Au désir de Dieu - Terre bénie - Les Tables brisées - Amour et crainte - Dieu puissant, Dieu d’amour - 5e partie : La nouvelle société : A boire et à manger - Les fils de Dieu - Manger pour vivre - Le cri du cœur - Des juges et des rois - Refuges - Les sentiers de la guerre - Responsabilité illimitée - Epilogue : Mort où est ta victoire ? - Quand il est mort le prophète |

|||

|

abraham –

enquÊte sur un patriarche |

Abraham

segal |

Edition Bayard |

2003 |

||

En effet, il craint d’être tué s’il se

présente comme mari d’une si belle femme. Le Pharaon prend Saraï pour femme,

et Abram reçoit de nombreux cadeaux. Mais Dieu inflige de grands malheurs au

Pharaon, qui après avoir reproché son mensonge à Abram, les congédie. Alors qu’Abram passe par le

Néguev, il se sépare de Loth, son neveu. En effet, leurs troupeaux sont

tellement grands que le pays ne subvient plus à l’ensemble de leurs besoins.

C’est ainsi que Loth partira s’installer à Sodome (Abram mènera par la suite

une expédition pour libérer Loth qui a été fait prisonnier). Abram accepte la

proposition de Saraï qui, pour avoir un fils, lui donne sa servante

égyptienne Agar comme femme Tombée enceinte, Agar méprise Saraï, qui s’en

plaint à Abram. Comme il répond qu’elle peut faire d’Agar ce qu’elle veut,

elle la maltraite et provoque sa fuite. Après avoir vu un ange, Agar revient

et donne naissance à Ismaël. Treize ans après, Abram a 99 ans.

Dieu lui apparaît et lui propose à nouveau une Alliance... Dieu le nomme

Abraham, car il lui promet de nombreux descendants. En échange, Abraham et

ses descendants devront le reconnaître comme leur Dieu, et pratiquer la

circoncision sur les enfants mâles. Dieu change aussi le nom de Saraï en

Sarah et promet qu’elle enfantera dans un an un fils : Isaac. Dieu

annonce qu’il va à Sodome et Gomorrhe pour juger ces villes, dont la

population se conduit mal. Abraham le supplie de ne pas détruire Sodome s’il

y trouve 50 justes. Dieu accepte, puis Abraham négocie jusqu’à obtenir que 10

justes sauvent la cité. Dieu s’éloigne, et Abraham rentre chez lui. Mais Dieu

ne trouvera pas 10 justes et le lendemain, Sodome est anéantie, mais Dieu a

épargné son neveu Loth et ses enfants. A la naissance d’Isaac, Sarah

demande à Abraham de chasser Ismaël. Elle ne veut pas qu’Isaac ait à partager

l’héritage avec Ismaël… Abraham en est contrarié, mais Dieu lui dit d’écouter

Sarah car l’Alliance passe par Isaac. Alors Abraham chasse Agar et Ismaël. Un

jour, Dieu demande à Abraham d’offrir Isaac en holocauste sur le Mont Moriah.

Après trois jours de marche, il demande aux serviteurs de garder l’âne et

charge Isaac des bûches. Sur la route, Isaac demande où est l’agneau qui sera

brûlé. Abraham répond qu’il s’en remet à Dieu. Une fois arrivés, Abraham

élève un autel, dispose les bûches et lie son fils au bûcher. Alors qu’il

tend la main pour immoler Isaac, un ange, convaincu de la crainte qu’il place

en Dieu, crie à Abraham d’épargner Isaac. Un bélier, qu’Abraham voit pris au

piège dans un fourré, est sacrifié à sa place. L’ange bénit Abraham et

s’engage à faire proliférer sa descendance, promettant que toutes les nations

de la terre se béniront en elle. Ségal réussit le tour de force de nous raconter, sur le rythme

d’une intrigue policière, à travers la figure d’Abraham et sa postérité, nos

plus universelles interrogations sur la condition humaine.. |

|||||

|

AGGADOTH DU TALMUD DE BABYLONE – LA SOURCE DE JACOB

– Ein Yaakov - |

présentation de M.A. OUAKNIN |

Edition VERDIER |

1982 |

|

Les

principales aggadoth du Talmud de Babylone, rassemblées par Rabbi Jacob Ibn

Habib au XVIe siècle sous le titre Ein Yaakov ( la source de Jacob),

constituent le trésor de la tradition juive qui, transmise oralement depuis

l’Antiquité biblique, fut ensuite transcrite à partir du IVe siècle de notre

ère : récits légendaires, interprétation de textes bibliques, épisodes

grandioses ou tragiques de l’histoire d’Israël, recommandations d’ordre

religieux, moral ou même pratique, leçons sur le juste et l’injuste, sur le

pur et l’impur. Des

générations de disciples des sages, se commentant les uns les autres à

travers les siècles, ne laissent rien oublier de ce qui fait l’existence

quotidienne juive, ni de ce qui fonde la vision juive du monde et de sa

finalité. Dans

cet ouvrage, l’intégralité des six ordres du Talmud de Babylone est

représentée ; il contient la majeure partie des aggadoth, choisies par

Rabbi Jacob Ibn Habib, sous la forme d’une cinquantaine de traités, disposés

selon l’agencement traditionnel. Un index permet le repérage des personnages

bibliques, thèmes et notions le plus fréquemment rencontrés. Au sommaire de cet important ouvrage de 1400 pages : Ordre Zera’im (semences) -

Berakhoth - Péa - Demaï -

Kilaiym - Chevi’it - Ma’asser Cheni -

Bikourim - Ordre Mo’ed (temps fixé) -

Chabbat - Erouvin - Pessahim - Yoma

- Soucca - Betsa - Roch hachana -

Ta’anith - Meguilla - Mo’ed katan -

Haguiga - Ordre Nachim (femmes) - Yebamoth

- Ketouboth - Nedarim - Nazir -

Guittim - Sota - Kiddouchin - Ordre Nezikin (préjudice) - Bba

kamma - Baba metsi’a - Baba Bathra -

Sanhédrin - Makkoth - Chevou’oth -

Edouiyoth - Avoda Zara - Horaiyoth - Ordre Kodachim (choses saintes) - Zebahim

- Menaoth - Houlin

- Bekhoroth - Arakhin

- Temoura - Keritoth

- Me’il a - Tamid

- Midoth - Kinnim

- Ordre Taharoth (choses

pures) - Kelim -

Niga’im - Nidda

- Yadaiym - Ouketsin

- |

|||

|

A LA RECHERCHE DE L’UNITÉ, ExÉgÈse

biblique et Kabbale des lettres. |

Roland BERMANN |

Edition DERVY |

1996 |

||

Alors que nous gagnons en

compréhension et en intimité avec le Zohar, notre conscience s'approfondit et

se déploie. Spirituellement, nous mûrissons et évoluons. Nous devenons qui

nous avons besoin d'être pour gagner la joie et la plénitude que Dieu a

voulues pour nous. Le Zohar est comme un miroir dans lequel nous voyons nos

propres attentes et intentions. Certains décrivent le Zohar comme

un simple texte spirituel parmi d'autres ou un objet d'étude académique. Ils

le trouvent difficile et même rébarbatif - ce qu'ils trouvent était en fait

déjà déterminé par ce qu'ils cherchaient à trouver. A contrario, les plus

grands esprits de l'histoire ont trouvé la sagesse et l'illumination dans les

pages du Zohar. De Pythagore, dans la Grèce ancienne, à Sir Isaac Newton,

jusqu'aux architectes de la biologie et de la physique contemporaines, les

étudiants de la Kabbalah et du Zohar ont découvert des informations et des

visions sidérantes. A un niveau pratique et personnel, le Zohar ne révèle pas

seulement des principes spirituels qui peuvent nous aider dans nos vies

quotidiennes, il nous donne aussi le pouvoir de mettre en action ces

principes. Cela se produit dans tous les domaines de nos vies, nos relations,

notre travail spirituel, et même notre travail et notre carrière. Le Langage du Zohar : Le Zohar est écrit en araméen, une langue sœur de l'hébreu

qui utilise des lettres hébraïques. Alors que l'hébreu était la langue des

classes supérieures, l'araméen était la langue des gens ordinaires. La

révélation du Zohar en araméen est une indication que cet outil de Lumière

peut et devrait être utilisé par tout le monde, indépendamment du niveau

spirituel. Au-delà de l'importance de la langue araméenne, même les lettres

prises individuellement ont une signification particulière. Dans la vie de

tous les jours, nous avons l'habitude de penser aux lettres de l'alphabet

français en termes purement fonctionnels. Les lettres sont des unités que

nous assemblons pour créer des mots, tout comme des briques pour créer un

mur. Nous pensons aux lettres et aux briques en termes pratiques plutôt que

spirituels - elles ne sont que de petits objets inertes que nous utilisons

pour créer de plus grands objets. Les lettres de l'alphabet hébreu

(utilisées en araméen et en hébreu) doivent être comprises de façon

entièrement différente. En plus de leur importance fonctionnelle comme

composantes de mots, chaque lettre est un canal pour une forme unique

d'énergie spirituelle et cela est vrai que nous sachions ou non comment

prononcer la lettre ou comment elle se place dans un mot donné. L’alphabet

araméen est un don du Créateur, tout comme le Zohar lui-même. Ce don est

destiné à toute l'humanité, pas seulement à la minorité qui connaît les

langues hébraïque et araméenne anciennes. Scanner les lettres - laisser

simplement vos yeux passer sur elles - ouvre un accès illimité à la Lumière. Une source d'énergie

spirituelle : Non seulement le Zohar révèle et

explique, mais il apporte littéralement bénédictions, protection et bien-être

dans la vie de tous ceux qui viennent en sa présence. Rien d'autre n'est

requis qu'un désir sincère, la certitude d'un coeur confiant et un esprit

ouvert et réceptif. Le but ultime du Zohar est d'apporter la Lumière dans nos

vies, et donc d'apporter la plénitude complète. Le Zohar est par conséquent

une opportunité pour nous de transformer notre nature. Déclencher cette

transformation est la raison pour laquelle les enseignements de la Kabbalah

existent, et pourquoi le Zohar devrait toujours être dans nos maisons, nos

pensées et nos cœurs. On y trouve: les 2 Adams,

l’approche du Divin, l’alphabet hébraïque de l’Aleph au Tav et du Tav à

l’aleph, la mer d’airain, la pierre et l’eau, l’arbre des Séphirots et les 4

mondes de la Kabbale. |

|||||

|

ANCIEN TESTAMENT B.A-BA |

GERARD

CHAUVIN |

Edition

PARDES |

2004 |

|

Diffusée

annuellement à plusieurs millions d’exemplaire, traduite en mille

langues et dialectes, la Bible est Le Livre par excellence. Livre

sacré des juifs, auxquels fut révélée la Loi de Dieu par l’intermédiaire du

prophète Moïse au Sinaï ; livre sacré des chrétiens, qui

universaliseront le message, destiné a priori au peuple hébreu. Pour les

« gens du livre », le crédo biblique est simple « Je suis Dieu, il n’en est pas d’autre ».

Dans

la forme familière que nous lui connaissons, la Bible résulte de multiples

inspirations prophétiques, de traditions orales, de compilations et de

réajustements, et ce, durant une dizaine de siècles… Elle ne sera fixée, à la

lettre près, qu’avec l’œuvre magistrale des massorètes, à l’aube du Moyen-

Âge.

|

|||

|

aperçus sur l’ÉsotḖrisme de l’histoire

d’Abraham |

Jacques

THOMAS |

Edition

Arche – Milan |

2002 |

|

Ce

livre réunit une série d’étude portant sur certains aspects symboliques et

ésotériques de l’histoire d’Abraham telle que la rapporte la Genèse et

diverses traditions anciennes. C’est le déroulement de sa vie et sa

réalisation spirituelle avec ses différents étages. Un des lieux où les hommes

allèrent s’établir après le déluge s’appelait Ur. Ur devint une ville

importante, avec de belles maisons. Mais ses habitants servaient de faux

dieux. Ceux de Babel aussi. Tous ces gens ne ressemblaient pas à Noé et à son

fils Sem, qui, eux, servaient Jéhovah. Le fidèle Noé mourut 350 ans après

le déluge, soit deux ans avant la naissance de l’homme que vous représente

l’image. Cet homme plaisait beaucoup à Jéhovah Dieu. Il s’appelait Abraham et

demeurait avec sa famille dans la ville d’Ur. Un jour Jéhovah dit à Abraham: ‘Quitte

la ville d’Ur ainsi que ta parenté pour le pays que je t’indiquerai.’ Que fit

Abraham? Obéit-il? Oui. Il partit, tournant le dos aux attraits de la ville.

Abraham obéissait toujours à Dieu et devint ainsi l’ami de Dieu. Parmi les siens il y en eut qui

quittèrent Ur avec lui. Partirent avec lui son père Térah, son neveu Lot et

naturellement sa femme Sara. Après un long voyage, ils arrivèrent à une ville

appelée Haran. C’est là que mourut Térah. Ur était loin. Au bout d’un certain temps, Abraham et

sa famille quittèrent Haran et arrivèrent au pays de Canaan. C’est là que Jéhovah

lui dit: ‘Voici le pays que je donnerai à tes descendants.’ Abraham resta en

Canaan. Dieu favorisait Abraham, qui finit par avoir d’importants troupeaux

de petit bétail et de gros bétail, ainsi que des centaines de serviteurs.

Mais sa femme Sara était stérile. Quand Abraham eut 99 ans, Jéhovah

lui fit cette promesse: ‘Tu deviendras père de beaucoup de nations.’ Comment

cela se pouvait-il puisque Abraham et sa femme avaient passé l’âge d’avoir des enfants?........................ |

|||

6 B

|

BIBLE ET ENNÉAGRAMME - Neuf Chemins de transformation à travers les figures bibliques |

Remi J. De Roo, Pearl Gervais, Diane Tolomeo et Éric Salmon |

Edition

Albin Michel |

2013 |

||

Au début des années 1915, avec la révolution russe, Gurdjieff avait développé cette étude, qui d’ailleurs existe toujours dans de nombreux centres. La base de sa pensée était de « tuer le Moi afin de redevenir soi-même », il développe une quatrième voie qui consiste à équilibrer les trois centres – (centre de la colère, des instincts – centre des pensées et de la peur - centre des émotions), afin de reprendre le contrôle conscient de sa vie. Vers les années 1970, en Californie, de nombreux « chercheurs en humanité » vont développer un mouvement « transpersonnel », avec comme base de recherche, les considérations de Carl Gustav Jung : La psyché a des dimensions cosmiques Toute âme a besoin de transcendance L’individu a besoin de se relier au sacré Jung est le premier de ces psychologues à ne pas s’être arrêté au seul fonctionnement intellectuel et affectif, mais à être passé du personnel au transpersonnel, à avoir eu la conviction que l’homme, fondamentalement, est en quête d’une dimension supérieure de lui-même. Dans les années 1960 un philosophe bolivien Oscar Ichazo, a l’idée d’associer la symbolique du diagramme aux axes passions/vertus des Pères du désert. Aux 7 péchés capitaux il y ajoute le mensonge et la peur, cette nouvelle donne fera école. Notre démarche ésotérique nous a appris de la psychologie et de l’anthropologie que de nombreux symboles de notre inconscient (que Jung appelle les archétypes), ainsi que d’autres projections de notre vie psychique, se manifestent à travers nos rêves, dans les mythes et les contes de fées de toutes les cultures et civilisations. Les histoires de la Bible ne font pas exception, elles fonctionnent de la même façon que nos rêves et nos contes. Jung a résumé leur pouvoir en expliquant l’influence des archétypes : « L’impact d’un archétype, qu’il prenne la forme d’une expérience immédiate ou qu’il s’exprime par le biais de la parole, nous attire parce qu’il fait appel à une voix plus forte que la notre. Celui qui parle avec des images primordiale parle avec la puissance de mille voix ; il fascine et domine, tout en soulevant l’idée qu’il cherche à exprimer l’occasionnel et le transitoire par un monde qui supporte tout. » La Bible est un des plus grands recueils de ces histoires qui nous touchent et rattachent notre histoire à une histoire plus universelle. C’est parce que le mystère de notre existence est ineffable, inexprimable directement par des mots, que les récits bibliques, comme d’autres textes sacrés, utilisent des histoires, des mythes, des paraboles et quantités d’images pour exprimer des vérités trop complexes pour le langage ordinaire de chacun. Ces histoires et archétypes pénètrent profondément dans notre inconscient, et touchent notre âme à de telles profondeurs qu’ils peuvent mettre un certain temps à refaire surface. Des histoires comme Adam et Eve au jardin d’Eden ou celle d’Abraham, de Joseph, de Moïse, de Salomon et d’autres nous impactent bien au-delà d’une fascination habituelle d’un récit normal. Au sommaire de cet ouvrage magistral de 360 pages, on nous parle de : La bible et l’Ennéagramme - Lire la Bible - L’Ennéagramme - Les profils conciliants - Jean Baptiste et Paul - Ruth et Booz - Pierre et la mère des Maccabées - Les profils assertifs - Salomon et la Samaritaine - Marthe et la Cananéene - Saül et David Les profils en retrait - Job et Marie-Madeleine - Joseph et Nicodème - Abraham et l’homme de la piscine - La spirale de la transformation de la pensée au mysticisme |

|||||

|

bible

- histoire & statut de l’homme |

e.m. laperrousaz |

Edition

Paris Méditerranée |

2002 |

|

Ce

spécialiste de QOUMRÂN, propose ici quelques réflexions concernant l’histoire

des religions et particulièrement dans le domaine biblique. On

y parle de la Palestine, d’Israël, du peuple élu, la protohistoire d’Israël,

de l’exode à la monarchie, les mystères du mont Sinaï, les prophètes, les

rois, les prêtres, les messies, Ezéquiel, Jésus, tout cela dans un cadre

dépassionné de religiosité humaine. |

|||

|

bible –

les cinq livres des sages : les proverbes de salomon – le livre de job –

qohélet ou l’ecclÉsiaste – le livre de sira & la sagesse de salomon |

Edition

Maurice gilbert |

CERF

|

2002 |

|

Les

« livres de sagesse » de l’Ancien Testament, moins commenté que d’autres

textes de la Bible, attirent de nouveau l’attention en ce début du XXIème

siècle. Le malheur a voulu que les sagesses antiques, celles du Proche-Orient

ancien dans lequel s’inscrit la sagesse d’Israël, disparaissent souvent même

avant l’ère chrétienne. La Bible, qui a conservé par écrit ces témoignages

(fait presque unique dans l’histoire de l’humanité), permet d’accéder à des

siècles de culture. Et, de nos jours, la valeur formatrice de ces dictons,

proverbes et réflexions sur la vie de l’homme sur terre frappe d’autant plus

que la modernité la menace.

|

|||

|

bible –

les grands thÈmes de l’ancien testament |

Christian eckl |

Edition

LA MARTINIERE |

2006 |

|

Qui

était vraiment Moïse, et pourquoi a-t-il fait sortir les Hébreux d’Égypte

pour les conduire vers la Terre promise ? Qu’en est-il de Joseph et de ses

frères, de Samson et Dalila, de Sodome et Gomorrhe, ou de Daniel dans la

fosse aux lions ? Quelle est l’origine de ces histoires et pourquoi ont-elles

joué un rôle si important dans la religion et la théologie judéo-chrétienne,

et dans la littérature comme dans l’art ? Cet

ouvrage nous présente l’Ancien Testament et ce qui se cache derrière ses

grandes figures ; les réalités archéologiques et la part du mythe. |

|||

|

BIBLE OUBLIÉE - APOCRYPHES DE L’ANCIEN ET DU NOUVEAU TESTAMENT |

J. R. Porter |

Edition Albin Michel |

2004 |

||

Pourtant ils ne disparurent jamais complètement, particulièrement dans les régions périphériques, comme par exemple en Ethiopie où la Bible utilisée par l’Eglise éthiopienne comprend le premier livre d’Enoch et le Livre des Jubilés, ainsi que de nombreux autres textes issus des courants hébraïques et gnostiques des premiers siècles. Au sommaire de cet ouvrage de 400 pages : Première partie : Les écrits hébraïques perdus : Au commencement - La création du monde - la création des anges - les anges et leurs actions - la chute de Satan et les anges rebelles - Adam et la chute - les rythmes du temps - Hénoch le sage - la venue du Fils de l’Homme - Visions cosmiques - Mathusalem, Noé et Melchisédech - Paroles de Patriarches - Le testament d’Abraham - l’Apocalypse d’Isaac - les testaments de Jacob et d Joseph - Joseph et Aséneth - le testament de Moïse - Ecrits perdus des prophètes - les vies des prophètes - Les testaments de Job et de Salomon - l’Apocalypse d’Elie - le martyre et l’Ascension d’Isaïe - les oracles sibyllins - Psaumes et Odes de Salomon - Deuxième partie : Les écrits perdus du Nouveau Testament : Les années manquantes de Jésus - les grands-parents du Christ - Légendes de la Nativité - Histoires de l’enfance de Jésus - les Evangiles des judéo-chrétiens - Les Evangiles de la Passion - Les Evangiles de Pierre, de Nicomède et de Barthélemy - le rapport et la mort de Pilate - Les mystères gnostiques - l’hérésie gnostique - L’Evangile de vérité - l’Evangile de Philippe - L’Evangile copte de Thomas - Dialogue avec le Christ - Les légendes des Apôtres - Actes apocryphes - les actes de Pierre, de Jean et de Paul - le martyre de Pierre - Paul et le lion - Paul à Philippes - Paul à Corinthe - le martyre de Paul - les actes d’André - Thomas en Inde - Magdonia et Karish - Rites sacrés et prières - le martyre de Thomas - Troisième partie : Visions de la fin des temps : Les apocalypses de Pierre, de Paul et de Thomas - les apocalypses gnostiques - la sibylle chrétienne - Lettres aux fideles perdus - Abgar et Jésus - la lettre aux Laodicéens - Paul et Sénèque - la lettre du Pseudo-Tite - les prédications de Pierre - la lettre des Apôtres - Cette anthologie des textes apocryphes est un monument de la littérature ésotérique et religieuse, elle réunit tous ces textes pour une lecture facile, agréable et ordonnée. |

|||||

|

BIBLICA - ATLAS DE LA BIBLE |

Sous la direction du Professeur BARRY BEITZEL |

EDITION DE LODI |

2008 |

|

Conçu

sous la forme d’un atlas, dont les huit chapitres peuvent aussi se lire comme

un livre, Biblica

met à la disposition du lecteur toutes les informations nécessaires pour

accompagner la lecture de l’Ancien et du Nouveau Testament. Cet atlas nous fait faire un voyage historique et

culturel sur les terres de la Bible. De très nombreuses citations bibliques, 125 cartes, 650

documents en couleur, des arbres généalogiques, un glossaire, un index

particulièrement complet font de Biblica un outil

de découverte et une source documentaire inégalable. Une

équipe pluridisciplinaire internationale de 27 universitaires parmi les

spécialistes les plus réputés en a rédigé les études et la notice dans une

forme particulièrement accessible à un très large public. L’établissement

des cartes et le choix des illustrations de Biblica

ont été supervisés et rigoureusement contrôlés par des auteurs

spécialisés. Chaque passage de la bible évoque des femmes et des hommes, des

lieux, des événements, dont l’histoire et l’archéologie confirment qu’ils ont

fourni aux récits bibliques un environnement réel. Lire la bible, y chercher la référence d’un épisode ou d’un

personnage, c’est entrer dans un univers complexe et fascinant, entre

Occident et Orient, entre passé et présent : l’histoire de l’art y

côtoie les données géopolitiques de plusieurs continents, la théologie prend

en compte des découvertes archéologiques fascinantes, comme celle des

manuscrits de la mer morte et les Esséniens de Qumram. Peut-on

imaginer un atlas plus riche, mieux documenté, plus accessible que Biblica pour

éclairer le livre fondateur de toute une civilisation. Un magnifique Atlas, très facile à lire et très pratique sur

le plan de la recherche, seul son format peut être gênant, mais le positif

est que les photos et cartes sont sur papier glacées couleur, et sont d’une

lecture magique dans ce format. Un incontournable. Format 32 x 42. Poids 7 kg. Prix :

90€ neuf (Amazone, Fnac) On le trouve d’occasion à 70€ |

|||

6 C

|

cAbAle et cabalistes |

Charles

mopsik |

Edition

BAYARD |

1997 |

||

Deuxième partie : Textes choisis - La

tradition ésotérique - Dieu et le monde divin - la

Torah - L’homme, son âme et son action - Les

techniques mystiques - Le destin d’Israël et l’exil de Dieu

- Rédemption et messianisme - Troisième partie : Fidélité et réappropriations. Une tradition éclatée - Les institutions traditionnelles - Les nouveaux centres d’étude de la cabale - La cabale populaire, dans la pensée et dans sa recherche contemporaine - |

|||||

|

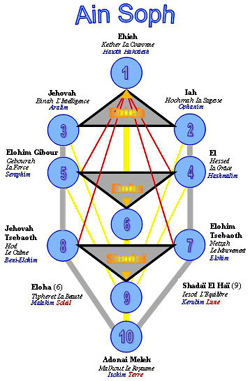

COMMENTAIRES

INITIATIQUES SUR LA KABBALE |

Edouard

OUTIN |

Edition

Dervy |

2001 |

|

La

kabbale, tradition mystique du judaïsme, a depuis ses origines été l’objet de

multiples interprétations : historique, théologique, psychologiques,

initiatique… La présente étude constitue l’une de ces approches. Nouvelle et

fort originale, elle explore la mystique pour mieux comprendre les phénomènes

humains, car en plus d’être une quête du spirituel et de Dieu, la kabbale est

une étude de soi-même pour approcher au plus prés

son de venir, et ainsi retrouver son équilibre en même temps que son

créateur. La kabbale devient, en quelque sorte, une science thérapeutique ou

« kabbalothérapie ». Le

sujet, bien qu’inhabituel et ardu, est traité de manière claire et

accessible, l’auteur passe en revue les thèmes principaux et essentiels de

cette tradition, puis propose des règles et des méthodes pour s’y initier et

devenir kabbaliste. Des parallèles thématiques avec le

Christianisme ; l’Islam, et le Bouddhisme apportent une profondeur et

une richesse aux sujets abordés. Cette initiation ne demande pas de

dispositions intellectuelles particulières ou exceptionnelles : tout un

chacun peut le réaliser, pourvu qu’il s’adonne sérieusement à l’étude et à la

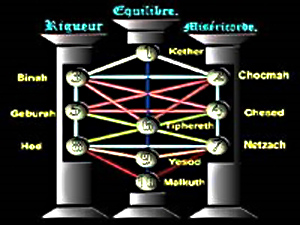

pratique de cette science. Au sommaire de cet ouvrage : Chapitre 1 et 2 : Tradition Abrahamique et aspects

historiques. Chapitre 3 L’homme et son devenir – La création du monde

et la notion du mal - La théorie de Rabbi Yishaq

Luria - De la vie caché de Dieu à la structure psychique de

l’homme - L’évolution spirituelle et le processus de

Rédemption - Le rachat du monde : Le Tiqqoun

- Chapitre 4 : Interprétation du kabbalisme

théosophique du Zohar selon Luria - Chapitre 5 : Interprétation extatique d’Abraham Aboulafia

- Chapitre 6 : Applications et méthodes - Les aspects

moraux et philosophiques - Les grandes règles - Le

Maître - Chapitre 7 : Principe et guides d’accès - Les

quatre mondes - L’Arbre de Vie - Les correspondances

maçonniques de l’Arbre de Vie et de la Kabbale - Les

correspondances des chakras sur l’Arbre séphirotique - Les

sentiers de l’Arbre de Vie - Chapitre 8 et 9 : La guématria, la triade et l’octave

- Chapitre 10 et 11 : L’Eglise et l’Arbre

séphirotique - Les Sephiroth et le Christianisme

- Un excellent livre pour qui veut s’initier à la kabbale |

|||

|

concerto pour quatre consonnes sans

voyelles |

Marc-Alain ouaknin |

Edition

BALLAND |

1991 |

|

Comme

une source souterraine, la Kabbale parcourt, irrigue et enrichit la tradition

juive. Mais elle n’est pas que son apanage ; sans doute recèle-t-elle aussi

des richesses propres à alimenter les débats contemporains de la cité

d’Occident…

|

|||

|

considÉrations ÉsotÉriques sur les 12

fils de jacob |

Georges

ruchet |

Edition

TREDANIEL |

1992 |

|

Une

œuvre ésotérique et métaphysique sur la place de l’homme dans l’Arbre de vie,

à travers ses dimensions transcendantales et véritables et ce dans une

optique kabbalistique. Dans

l'Ancien Testament, Israël est présenté comme une communauté à structure tribale,

depuis le moment de son apparition en tant que peuple, au début de l'Exode,

jusqu'à l'établissement de la monarchie en terre de Canaan. Les tribus, qui

sont au nombre de douze, correspondent aux douze fils du

patriarche Jacob (Genèse, xxix-xxx),

que celui-ci eut de quatre femmes. Léa lui donna Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar et Zabulon ; Rachel lui donna Joseph (qui

est remplacé dans certains textes, lorsque Lévi n'est pas nommé, par ses deux

fils Ephraïm et Manassé) et Benjamin ; Bilhah,

une servante, lui donna Dan et Nephtali ; enfin, Zilpah, une autre servante, lui donna Gad et Asher. La

seule énumération complète des fils de Jacob est celle des Bénédictions

(Genèse, xlix). Dans les

autres textes bibliques, les listes sont sujettes à des variations et

laissent supposer que l'organisation tribale de l'ancien Israël est trop

complexe pour être expliquée par une seule famille. La constance du nombre

douze est artificielle et n'existe que pour rappeler les liens du sang, réels

ou supposés, entre tous les membres du peuple. C'est par ces listes

généalogiques que la communauté tribale exprime son unité. Pour certaines

écoles (M. Noth, par exemple), la fédération

des douze tribus d’Israël rappelle l'amphictyonie grecque,

c'est-à-dire la réunion d'une communauté autour d'une tombe centrale, celle

d'un ancêtre commun. D'après

les textes bibliques, l'unité des tribus réside dans le culte de l'unique

Yahvé, qui a libéré son peuple de la servitude en Égypte, ce culte se

matérialisant autour de l'Arche d'alliance. Cependant, sur la stèle de Merneptah (~ 1236-~ 1223), Israël est mentionné au nombre

des peuples conquis par ce pharaon en Canaan, alors que, d'autre part, à la

même époque, au moins une partie du peuple d'Israël se trouve encore en

Égypte. Cela serait un argument pour dire que les douze tribus n'ont pas

traversé le désert en une seule fois, dans l'unité parfaite, sous la conduite

de Moïse En

partant de Joseph on y découvre : Les

initiations, les nombres 11 et 12, le serpent, la Kundalini, la langue des

oiseaux, Béréshit, le monde solaire, Sion et Jérusalem, l’Adam Kadmon, les

Sephiroth, la Shekinah, Métatron et le Christ. |

|||

|

contes & lÉgendes de la

bible – juges, rois & prophḔtes |

M. khan |

Edition

POCKET |

1995 |

||

Pendant

les 450 ans qui s'étaient écoulés depuis que le peuple juif était entré en

Erets Yisrael, Jérusalem était restée imprenable.

C'était une ville-Etat habitée par une tribu cananéenne appelée les Jébusites (le village arabe de Silwan

en occupe aujourd'hui le site). Elle était puissamment fortifiée, mais elle

présentait une grave faiblesse malgré son apparence inexpugnable : Son seul

approvisionnement en eau était une source qui s'écoulait hors des murs de la

ville. Cette source s'enfonçait à l'intérieur de la ville par un long tunnel

découpé dans le roc. Le

livre de Samuel et celui des Chroniques décrivent comment le général de

David, Joab, escalada un tsinor (littéralement :

" tuyau "), entra dans la ville et la conquit. Certains

archéologues pensent qu'il pourrait s'agir du " puits de Warren " -

un tunnel vertical grimpant depuis la source du Gui'hon

- devenu une attraction touristique dans la " ville de David ",

hors des murs de la Jérusalem d'aujourd'hui. La première chose que David a

réalisée après avoir conquis la ville a été d'en

faire sa capitale. Il faut ici nous poser la question : Pourquoi Jérusalem ? On

aurait certainement pu trouver des sites plus appropriés pour en faire la

capitale d'Israël. Jérusalem n'est pas au bord d'un important cours d'eau ni

ne se situe sur une route commerciale. Toutes les capitales dans le monde

sont construites au bord d'un d'océan, d'une mer, d'un fleuve ou d'un lac, ou

au moins près d'un itinéraire commercial majeur. Il y avait à cette époque

plusieurs grands axes commerciaux à travers Erets Yisrael

: la " Route du Roi ", l'un des axes les plus importants de tout

l'ancien Moyen-Orient, qui partait du Golfe d'Aqaba sur la Mer Rouge et

rejoignait Damas. Le pays était également traversé par la

Via Maris (" voie de la mer ") qui courait depuis l'Egypte le long

de la côte méditerranéenne jusqu'en Syrie. La

capitale d'Israël aurait dû se trouver au bord de la Mer Méditerranée. Un

endroit comme Jaffa (aujourd'hui banlieue de Tel Aviv) aurait été un choix

idéal. Donc : pourquoi Jérusalem ? La raison de son choix tient à un aspect

très particulier du peuple juif, et à l'accession des enfants d'Israël au

rang de nation. Les nations commencent normalement d'exister après avoir

occupé un territoire pendant une longue période, et après avoir développé une

langue et une culture communes. Après une période d'expérience nationale

partagée, ils se sont groupés autour d'une identité nationale spécifique.

Cela est vrai pour toutes les nations. Quant aux Juifs, ils sont devenus un

peuple peu de temps après avoir échappé à l'esclavage en Egypte. Ils n'étaient

pas encore en Erets Yisrael, ils ont campé dans un

no man's land, dans le désert, au pied de Mont Sinaï. C'est là qu'ils sont

devenus une nation, quand ils ont fait alliance avec Dieu, promettant de

" faire et d'entendre ". La nation d'Israël est définie, en tout

premier lieu, par son rapport collectif avec Dieu. Il va donc s'avérer qu'il

n'existait pas de meilleur endroit pour s'unir à Dieu que Jérusalem. Aussitôt

que David a fait de Jérusalem sa capitale, il a acheté une petite colline au

nord de la ville, qui appartenait à Aravna le Jébusite. L'achat est mentionné à deux reprises dans la

Bible (II Samuel 24, 24 et I Chroniques 21, 25). Cette colline est le Mont Moria. C'est en ce lieu qu'Abraham a offert Isaac en

sacrifice, puis a déclaré : "Dieu verra ", dont on dira aujourd'hui

: " Sur la montagne de Dieu, Il sera vu" (Genèse 22, 14). C'est en

ce même lieu que Jacob a rêvé d'une échelle s'élevant vers le ciel, puis a

dit : "Que ce lieu est redoutable ! Ce n'est autre que la maison de Eloqim, et c'est la porte des cieux" (Genèse 28,

17). Il n'est pas étonnant que cet endroit soit devenu celui que tous les

grands conquérants de l'histoire ont voulu posséder. Jérusalem a été conquise

ou détruite 36 fois. La

Bible est le plus grand des livres de rêves. |

|||||

6 D

|

dans le silence de l’aleph |

Claude

vigÉe |

Edition

ALBIN MICHEL |

1992 |

|

Il

existe en nous un bon et un mauvais silence. Le bon silence, c’est celui de l’écoute,

celui de l’ouverture de l’âme à l’art, à la lumière et à la nuit, à la parole

initiale dont toutes les autres ont pu sortir dans la durée d’une vie. Nous

durons, nous parlons, nous survivons d’instant en instant par la grâce de ce

lieu saint caché en nous-mêmes, que l’auteur Claude Vigée

identifie à l’Aleph, première lettre de l’alphabet hébraïque et symbole de

l’Un originel. « L’expérience

de la guerre et de l’exil m’ont appris dès ma première jeunesse à avoir soif

de ce lieu dit-il, les circonstances m’ont

contraint à creuser un tunnel souterrain jusqu’à lui ». Ce

cheminement intérieur, Claude Vigée nous en livre

ici l’essence, à travers une méditation fondée sur son interprétation de la

Révélation biblique : interprétation à la fois très personnelle et

poétique, enracinée dans la plus pure tradition judaïque, en particulier dans

ce joyau de la mystique juive qu’est la kabbale. Au sommaire de cet ouvrage de méditation intérieure : Première partie : La mélodie de l’Un

- La lucarne de l’arche - La chambre

forte du don immérité - Vers l’ailleurs

matinal - Dans la matrice nocturne de la Terre

promise - Jacob affronte l’ange

- Le pont étroit - Deuxième partie : L’humain encore à naître

- La foi et la loi - La demeure

secrète - La conscience-bon plaisir

- Où finit le règne des anges ? -

L’image inversée de l’élection d’Israël - Déchirure

et invention de la parole - Pierre à feu et pierre de

source - |

|||

|

deux clefs initiatiques de la lÉgende

dorÉe : la kabbale

et le yi-king |

Pierre

stables |

Edition

Dervy |

1975 |

|

Ces 2 grandes voies nous enseignent avec des méthodes

différentes que le but est le même. On y parle de :

La Voie descendante et ascendante

La Voie de la lune et du soleil

La Voie des heures de la journée

La Voie sacrificielle Les théophanies, les eaux protectrices St

jean, St Jacques, le feu, la parole perdue, les 4 éléments, le

domaine initiatique, l’œil, la réintégration, etc. |

|||

|

DICTIONNAIRE AMOUREUX DU JUDAÏSME |

JACQUES ATTALI

|

Edition

PLON |

2009 |

|

De

sa plume alerte, l’auteur nous conte l’Histoire des grandes figures mythiques

qui ont façonnées le judaïsme, par exemple : JOB

Un

procureur, déclare, qu’il a parcouru toute le Terre, et qu’il n’a rencontré

aucun croyant véritable car aucun homme ne croit en Dieu d’une façon

totalement désintéressé. Pour lui prouver qu’il a tort, dieu décide alors de

mettre à l’épreuve l’homme le plus croyant, le plus intègre, le plus riche,

le plus heureux du moment : Job

|

|||

|

DICTIONNAIRE DES FEMMES DE LA BIBLE - |

Michel

Legrain |

Edition

du Cerf |

2015 |

||

Ouvrant

ces portraits, il faut bien parler d’Eve! Beaucoup, pour parler d'elle, ont

des mots au parfum de pomme acide. Eve ne mérite peut-être pas tout cela.

Quand elle apparaît, ils sont deux à chercher tant bien que mal les chemins

de Dieu, l'oreille encore si mal affinée à sa voix... On retiendra qu'Eve est

nommée, au terme du récit de la Genèse, « mère des vivants » (Gn 3). Car

c'est toujours de vie que parle la Bible. La Genèse voit alors défiler de

grandes figures, avec lesquelles nous parcourons les premiers sables bibliques. Ainsi Sarah, déjà âgée, rit de ce

qu'elle entend de l'étranger qui passe et dans lequel le lecteur reconnaît

l'ange de Dieu. Il parle de naissance alors qu'elle se sent toute

sèche, trop vieille pour rouvrir le chapitre des imprévus et de la vie. Elle

rit. Et l'enfant qui naîtra d'elle, puisqu'elle enfantera, s'appellera

l'enfant du rire, selon le jeu de mots hébreu qui entoure le nom d'Isaac (Gn

18). Puis

vient Rébecca, qui entre dans l'histoire d'Isaac par la porte du courage et

de la fidélité à l'accueil, au respect de l'étranger de passage, à la vie.

Elle ne ménage pas sa peine au bord du puits, pour les chameaux de l'étranger

qui arrive. Bien lui en prend, car c'était pour lui le signe attendu.

Et il la ramène vers Isaac, son maître, qui désirait une femme prête à un

grand rêve, à une histoire où Dieu aurait sa place. Rébecca épouse Isaac. (Gn

24). Bien sûr on se souvient de sa rouerie quand Jacob devenu vieux et

rendu aveugle par l'âge, doit donner sa bénédiction à l'aîné, Esaü. Elle, de

ces deux jumeaux terribles, semble préférer Jacob, et l'aide à obtenir la

bénédiction paternelle qui échappe à Esaü. Celui-ci pleure de s'être fait

ainsi ravir la bénédiction de l'aîné. Ainsi Rébecca aide son fils Jacob,

l'assoiffé de bénédiction et de Dieu !... (Gn 27). Mais

traversons ainsi le temps, et voici Myriam, qui aime tellement chanter

qu'elle emporte tout le monde dans son chant. Le temps a passé depuis

Rébecca. Le peuple a connu la servitude d'Egypte. Et si Myriam entreprend de

chanter son étonnement pour Dieu, c'est que le peuple a traversé la mer sous

la conduite de Moïse, son frère (Ex 15). Son chant est le premier grand,

immense cantique du peuple de la Bible, au Dieu qui fait franchir la mort.

Franchissons les siècles. Et l'on aimerait ne pas oublier Rahab, la prostituée

de Jéricho, qui a l'oreille fine à la "parole du Seigneur" (Jos 2)

! Rahab, la merveilleuse païenne qui ouvre ainsi les portes de Jéricho aux

envoyés de Dieu, pour que le peuple qu'il aime entre en terre promise. Ruth

a une histoire différente. Elle est du pays de Moab. Elle est étrangère et a

épousé un fils du pays de Juda venu par-là, mais a connu très vite le

veuvage. Par fidélité à sa belle-mère, ou peut-être par amour pour son amour

qui n'est plus, elle vient au pays de Juda. La Bible dit avec gratitude et

presque tendresse sa fidélité à la Parole de Dieu ! Parvenue au pays de Juda,

elle ira errer en pauvresse sur les champs moissonnés par Booz, pour y

glaner. Elle glanera gros, puisque Booz la remarque et la choisit pour en

faire sa femme. D'eux

naîtront Jessé et sa lignée, l'arbre de Jessé, l'arbre généalogique de David

et... du Messie. La tradition juive chantera la foi de Ruth ? Mais de quelle

nature est-elle exactement ? Devenue ainsi en sa ténacité et sa fidélité,

l'ancêtre du Messie. (cf. livre de Ruth). Et il

nous faut aller plus loin vers le Nord, aux confins de la terre du Liban, un

siècle plus tard peut-être. Comment ne pas évoquer en effet cette autre

figure merveilleuse, de la femme que rencontre le prophète Elie au temps de la

sécheresse et de la famine. On ne sait rien d'elle, pas même son nom, juste

sa peine, elle que l'on appelle simplement la veuve de Sarepta. Elie lui

demande à manger et, alors que ce sont ses dernières ressources avant de

mourir, elle et son fils, elle donne son reste de farine et d'huile. Comme si

elle pressentait que l'identité même de Dieu est résurrection, vie plus

grande, plus forte que la mort, et qu'avec ce Dieu là au coeur, on peut

donner (1 R 17) ! On comprend, à regarder la vie de ces femmes trempées

au rythme de Dieu, que les prophètes aient aimé comparer Jérusalem à une

femme. Une femme dévoyée quand c'est le péché qui emporte le coeur de

Jérusalem. Une veuve dévorée par le chagrin au temps de l'Exil, une femme

resplendissante de beauté au temps où Dieu ramène son peuple des terres du

mal et de l'Exil. Marie, dans le Nouveau Testament, sera cette grâce venue du ciel et habitant au pays des hommes. Une disponibilité intégrale à la Parole, au point qu'en elle la Parole venue de Dieu se fait chair. Et l'humanité passe de façon nouvelle aux saisons de Dieu, ouvrant le temps pour chaque homme, chaque être, d'un enfantement. D'autres femmes splendides traversent avec discrétion les évangiles, le temps de semer la vie, d'accueillir le pardon, de renaître, d'aimer. On pense à toutes ces Marie dont les visages se sont fondus, au fil de la tradition, avec celui de Madeleine, celle dont on dit tout aujourd'hui, au rythme des films et des romans. Elle a simplement laissé saisir sa vie pour que s'y inscrive, avec le pardon, la résurrection de Jésus. Il est des êtres de lumière qui éveillent ainsi l'humanité et la sauvent. On reconnaîtra en eux la parole de Dieu, énoncée sans ombre, au coeur de notre histoire. |

|||||

|

dictionnaire encyclopÉdique de la

kabbale |

Georges lahy (Virya) |

Edition Lahy |

2005 |

|

Ce

dictionnaire encyclopédique contient une synthèse des termes et expressions significatives,

en hébreu et en araméen, rencontrés couramment dans les grands textes de la

Kabbale. Certains mots sont très populaires, largement connus et souvent

développés dans la littérature générale. En revanche, ce dictionnaire, en

plus des mots ordinaires, contient des appellations beaucoup plus

spécialisées, issues de divers courants de la Kabbale ou spécifiques à

certains grands textes. C’est pourquoi, ce livre se propose d’être, aux

débutants, en quête d’informations élémentaires sur la Kabbale, qu’aux

chercheurs avertis, se livrant à l’étude des enseignements kabbalistiques. Un

lexique, en fin de livre permet de faire une recherche à partir des mots en

français. |

|||

6 E

|

élie ou l’appel du silence |

Michel

masson |

Edition

du CERF |

1992 |

||

Il

se rend alors sur l’Horeb – autre nom du mont Sinaï – où lui est octroyée la

révélation de Dieu. Par ordre divin il est renvoyé vers le nord où il

organisera l’avenir d’Israël par personnes interposées (son successeur

Elisée, et les rois Hazael et Jéhu) tandis qu’il

veille à l’ordre yahviste en accablant de punitions miraculeuses Achab, sa

femme Jézabel et son fils Ochosias ainsi que des

militaires trop attachés à ce dernier. Enfin, pour couronner cette

prodigieuse carrière, il est élevé au ciel.

|

|||||

|

essai sur la pensÉe hébraïque |

Claude

tresmontant |

Edition

du Cerf |

1956 |

|

C’est

avec la grande pensée, celle des philosophes de la Grèce, que l’auteur

compare la pensée biblique et révélée. Ce dialogue est au cœur de notre

civilisation et se poursuit avec le christianisme. L’auteur

nous fait participer à ces réflexions et nous baignons dans le dogme

chrétien, la théologie chrétienne, la Révélation, la Grèce antique et ses

philosophes et la pensée biblique. Au sommaire de cet excellent livre : Chapitre 1 : La création et le crée - le

temps - le temps et l’éternité

- Création et fabrication, l’idée de matière

- Le sensible, le symbolisme des éléments, le particulier

- le Mâshal - Chapitre 2 : Schéma de l’anthropologie

biblique - L’absence du dualisme âme et

corps - La dimension nouvelle ; le

pneuma - Chapitre 3 : L’intelligence - le

cœur de l’homme - la pensée et l’action

- l’intelligence spirituelle qui est la foi -

Le renouvellement de l’intellect et la philosophie chrétienne

- Chapitre 4 : Le néo-platonisme de Bergson

- le souci - La pensée hébraïque et

l’Eglise - |

|||

|

ESSÉNIENS

B.A – BA |

Jean

Claude VIOLETTE |

Edition

PARDES |

1999 |

||

Le témoignage qui retient immédiatement notre attention est celui de Flavius

Josèphe, car il est particulièrement complet. Si ce dernier connaissait

parfaitement les spéculations esséniennes, c’est qu’il a vécu, dans sa

jeunesse, auprès d’un ascète nommé Bannus,

pour le moins essénisant. Il nous précise, à ce sujet, que les Esséniens se

préoccupaient de la formation des jeunes, leur donnant des principes moraux

très stricts et une instruction d’un haut niveau. Au sommaire de ce livre : Témoignages historiques - paléographie

- la communauté de Qumram - le commentaire d’Habacuc

- le maître de justice - le rouleau des Hymnes

- le livre d’Hénoch - le livre de Tobie

- les certitudes des Esséniens - Jésus et les

Esséniens - |

|||||

|

ESSÉNIENS le livre secret des

éssḖniens |

Olivier

manitara |

Edition

VEGA |

2004 |

|

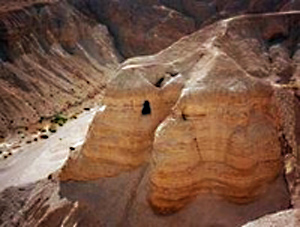

Pour

l’auteur, les Esséniens sont devenus au fil du temps, un peuple, une école de

prophètes, un état de conscience et un modèle de l’homme vivant en profonde

harmonie avec la nature. Les

esséniens étaient des juifs vivant en communauté installés dans le désert de

Judée, à Qumran, et dont on a retrouvé les manuscrits (dits «de la mer

Morte») en 1947. Ils avaient traversé deux mille ans dans des jarres,

elles-mêmes dissimulées dans des grottes. Malgré le temps qui avait dévoré

les contours des rouleaux, on a réussi à reconstituer des textes et des

fragments de texte.

Les

esséniens se représentent Dieu comme un principe de totalité. L'homme, en

tant que chair, est le néant. Ils attachent à Dieu le caractère d'unité, avec

les mêmes caractéristiques que le Verbe dans l'Évangile de Saint Jean. Le

Verbe – si on ne précise pas quelle personne, quel temps, quel verbe – serait

l'essence de l'action, le «chaos», le «tout», le «tohu-bohu» que les cathares

considéraient comme le principe du monde. Les hommes sont entre

l'esprit mauvais et l'esprit bon, ils peuvent s'identifier à l'un ou à

l'autre. Dans l'essénisme comme dans le zoroastrisme, c'est Dieu qui a créé

ces deux esprits. Le Bien : c'est la totalité, l'infinité, l'autorité. Il

inclut donc le mal ; or ce dernier est néant car il n'est que lui seul. Les

esséniens, comme les cathares, rejetaient le monde. Ils lui associaient le

mal, la corruption, la luxure, le péché. On y trouve:

la

lumière, Moïse et le mont Sinaï, Thot et les 10 paroles du soleil, les 10

commandements, l’arbre de vie, et la Kabbale, le lâcher prise, les clés de

méditation, la voie intérieure, et la philosophie des Esséniens adaptée à

notre monde. |

|||

|

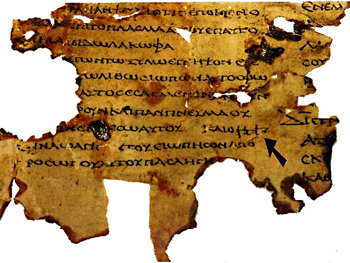

ESSÉNIENS – LES MANUSCRITS DE

LA MER MORTE |

ANDRÉ

PAUL |

EDITION

BAYARD |

1998 |

||

André

Paul suit

dans son livre la chronologie du Père de Vaux, qui bien avant lui raconta

cette histoire et ses trouvailles puisqu’il a fait parti

à partir de 1949 de ceux (Ecole biblique de Jérusalem) qui fouillèrent et

retrouvèrent les parchemins oubliés dans les 11 grottes. La question du

Maître de Justice n’est pas très évoquée, mais on se reportera aux livres de Laperrousaz pour approfondir cette question. Il souligne par contre les différences radicales entre l’orientation

élitiste des Esséniens et le christianisme. |

|||||

|

ESSÉNIENS

les trois hauts-lieux de judÉe |

e.m. laperrousaz |

Edition

PARIS MEDITERRANEE |

2001 |

|

Dans

la Judée du temps de Jésus 3 sites constituent des lieux particulièrement

importants : Massada, palais forteresse symbole de la révolte des Juifs

contre les Romains, l’Herodium, forteresse

puissante ayant servi de refuge aux Zélotes et Qumram établissement religieux

fondé par les Esséniens, cette communauté de Juifs désirant vivre dans le

désert par une voie ascétique. Massada, est l'un des sites archéologiques les

plus somptueux et les plus visités d'Israël. Situé au sommet d'un piton

rocheux quasiment imprenable, la forteresse de Massada surplombe à l'Ouest le

désert de Judée et à l'Est la Mer Morte. Le sommet, 450 mètres au-dessus du

niveau de la Mer Morte, est accessible en une heure de marche par le sentier

du serpent ou en quelques minutes en téléphérique. Massada dévoile alors sa

beauté sauvage, en particulier à l'aube, au lever du soleil. En 2001, le

site, a été inscrit au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. Les événements tragiques qui, à la fin du

premier siècle de notre ère, virent les Zélotes juifs occupant la forteresse,

se donner la mort plutôt que de tomber entre les mains des légionnaires

romains font de Massada, un symbole de l’identité culturelle juive mais

aussi, plus universellement, du perpétuel combat entre oppression et liberté.

La chute tragique de Massada marque la fin du royaume de Judée et de la

période du Second Temple. Après la période Byzantine, Massada est tombé dans

l'oubli et n'a été redécouvert qu'au XXème siècle. Les fouilles conduites

dans les années soixante ont permis de mettre à jour l'histoire de la

citadelle et de découvrir des milliers d'objets qui témoignent du

développement culturel à la fin de la période du Second Temple. Construit par Hérode, roi de Judée, Massada a

été bâti comme un complexe de palais-forteresse. Au pied de la montagne, on

peut voir les huit camps romains, les fortifications et la rampe d'assaut

construite en terre et en pierre sur la face ouest du piton rocheux. Ces

vestiges constituent le plus ancien témoignage qui subsiste à ce jour des

travaux de siège menés par la légion romaine. A l'extrémité nord du plateau

de la forteresse, se dresse le palais nord du roi Hérode. Un palais bâti sur

trois terrasses surplombant la gorge profonde en contrebas. Près du palais,

des thermes romains, avec leurs parterres de mosaïques aux couleurs vives et

leurs fresques murales. Au centre du plateau, le fastueux palais ouest, le

mikvé -bain rituel juif- des tours de guet, une synagogue, et des entrepôts.

Dans ces magasins les archéologues ont retrouvé des milliers d'objets

quotidiens, des jarres, de la poterie décorée, des pièces de monnaie ou

encore des parchemins. Au

pied de cet édifice le tout nouveau musée de Massada présente neuf salles,

chacune d'elles étant consacrée à un thème. On peut y découvrir les

trouvailles archéologiques les plus importantes exhumées lors des fouilles du

site. Trois des salles sont dédiées à Hérode. La première dépeint un banquet

royal dans le palais nord avec les ustensiles de table originaux et la

présentation des plats et des boissons qui étaient offerts aux invités

royaux. La seconde salle met en scène l’histoire du port de Césarée qu’Hérode

fit construire, et par lequel transitaient les produits les plus précieux. La

troisième salle présente les magnifiques fresques et bas-reliefs colorés qui

ornaient le palais d’Hérode, et à partir desquels il est possible de se faire

une idée du luxe et du faste mené à la cour du roi de Judée. Le

site de Massada comporte deux entrées. L'une sur la face Ouest accessible par

la route 3199 via la localité d'Arad. L'autre entrée, sur la face Est,

accessible par la route 90 (Jérusalem-Eilat). Il n'y a pas de route reliant

ces deux entrées. De façon générale, le complexe de Massada offre aux

visiteurs toutes les facilités Au

sommaire : sont présents les manuscrits de la mer morte, le maître de

justice, Bar Kochba, et Flavius Josèphe. |

|||

|

ESSÉNIENS qumram – l’Établissement

essÉnien des bords de la mer morte |

e.m. laperrousaz |

Edition

Picard |

1976 |

|

L’auteur ancien pensionnaire de l’école

archéologique française de Jérusalem, nous fait partager les travaux qu’il a

effectués à Qumram dès 1970. des plans et des photos

illustrent le livre. C'est sur la rive septentrionale du Wâdi Qumrân que se trouvent les vestiges des

installations communautaires dites du même nom. Rappelons que le terme de

« Qumrân » n'est attesté qu'à partir de 1884, dans un récit

d'explorateurs britanniques ; c'est sans nul doute la variation phonique

de l'anglais Gomorrha,

« Gomorrhe », la ville mythique dont on recherchait alors les

traces dans ces régions. Le site archéologique contient les ruines d'un

complexe communautaire de grande taille, ayant en gros la forme d'un

quadrilatère de cent mètres de long et quatre-vingt

de large. Ce sont les restes d'importantes installations conçues pour une

expérience de vie commune, durable et réglée. Au cours de l'année 1997, on

apprit la découverte toute récente d'un précieux ostrakon ou

« tesson » sur l'un des murs d'enceinte : on pourrait y lire

le mot hébreu yahad, que nous traduisons par

« commune ». Ce même terme figure entre autres dans le titre de

l'un des grands écrits connus depuis 1947, dont les restes d'une bonne

dizaine d'exemplaires seront recueillis dans les grottes de Qumrân : la Règle

de la commune. Bien des données suggèrent des liens entre cet écrit

normatif et l'établissement près duquel on l'a trouvé. Si l'on s'appuie sur

les conclusions des archéologues, il est quasi certain que la phase

significative de l'occupation des lieux prit fin lors de la défaite de la

résistance juive contre Rome, avant ou plutôt après la chute de Jérusalem, en

70. Elle a pu débuter entre 130 et 120 av. J.-C., plus tôt même.

L'aventure aurait duré deux siècles sans guère d'interruptions, mais non sans

évolution. L'établissement de Qumrân possédait les

infrastructures et les équipements collectifs nécessaires à une existence

communautaire rythmée par des pratiques et définie par des rites. On repère

parmi d'autres la salle des assemblées, qui sert aussi de réfectoire, avec

l'office adjacent et la cuisine ; l'atelier de céramique avec les fours,

et surtout l'aqueduc et les canaux, les citernes et les bassins à escaliers

destinés à des bains fréquents de purification : on descendait impur

dans l'eau pour en remonter purifié. On est frappé

par le système que les ingénieurs d'alors ont su concevoir et mettre en œuvre

pour la collecte saisonnière, le stockage, la conservation et la distribution

de l'eau. Il faut ajouter la ou les bibliothèques. On discute encore sur

l'existence ou l'emplacement d'un possible scriptorium. On n'a pas

trouvé de trace de locaux d'habitation dans l'enceinte construite. En dehors

des prenantes activités diurnes et hormis tel acte ininterrompu, ainsi la

lecture de la Loi de nuit comme de jour, les membres de la communauté

vivaient ailleurs, dans les environs proches et à la manière de troglodytes.

Les grottes, surtout celles qu'ils creusaient dans la craie, étaient en effet

leur abri, une température clémente s'y maintenant malgré les variations

saisonnières. Les indices d'une habitation certaine ont été relevés dans une

quarantaine d'excavations. Il ne faut pas exclure l'utilisation de tentes. Voilà pour le domaine des vivants.

Celui des morts le jouxtait d'une façon surprenante. Il y a d'abord un

cimetière que l'on dit principal, à une cinquantaine de mètres à l'est des installations

bâties. On y compte quelque onze cents tombes, d'hommes seulement

semble-t-il : elles sont disposées en rangées ordonnées que des allées

divisent en trois sections. Toutes sont alignées sur un axe nord-sud, les

corps étendus sur le dos, la tête au sud. Il existe deux autres cimetières

bien moins importants, qui comptent ensemble une centaine de tombes, l'un au

nord et l'autre au sud du cimetière principal : on y a identifié des

corps de femmes et d'enfants. Il semble que le cimetière principal ait été

réservé aux membres à part entière de la commune : ceux qui, à en juger

par certains écrits retrouvés sur place, remplissaient les conditions d'âge,

d'initiation et de probation afin de participer aux divers actes ou exercices

collectifs, les repas en priorité. À la grande différence des coutumes

instaurées dans la société juive, qui inhumait les défunts à l'écart des

agglomérations, à Qumrân, le monde des morts, lui-même organisé sinon réglé,

ne faisait qu'un avec le monde des vivants, dont il était à sa façon comme le

cliché en négatif. L'établissement de Qumrân n'est pas le

seul à avoir été exploré dans la région. À quelques kilomètres au sud se

trouve un autre site important, du nom de Khirbet Feshkhâ. Les ruines rappellent celles de Qumrân, mais la

finalité des installations paraît toute autre. Avec hangars, magasins et

locaux administratifs, elles évoquent davantage une annexe économique, base

de l'activité agricole et de l'artisanat. À quinze kilomètres au sud de

Qumrân, à Aïn Ghûwéïr, oasis de deux kilomètres de

long sur les bords de la mer Morte, on a retrouvé un autre site qui rappelle

en moins grand celui de Qumrân. Il y a une cuisine, peut-être à proximité

d'un réfectoire : des poteries semblables à celles du premier

établissement y étaient entreposées. Au nord se trouve un petit cimetière

avec aussi des squelettes de femmes et d'enfants. Il appert donc que, en

dépit de leur importance, les installations communautaires de Qumrân

n'étaient pas les seules à l'époque dans les abords occidentaux de la partie

nord de la mer Morte. Ce constat est de la plus haute importance pour

l'identification des occupations respectives, successives ou simultanées. De 1947 à 1956, plusieurs dizaines

d'excavations ou de grottes furent explorées dans les environs plus ou moins

proches de Qumrân. Dans onze d'entre elles, on retrouva des manuscrits en

nombre et en qualité variables : certains avaient été déposés dans des

jarres. De ces cachettes on retira quelques rouleaux bien conservés, mais

surtout des milliers de fragments aux dimensions elles-mêmes diverses :

elles vont de celles de plusieurs colonnes à celles de vraies miettes. Le

déchiffrement et le regroupement de la multitude des pièces furent

étonnamment rapides. Commencé en 1953, pour l'essentiel le travail était

achevé en 1960. Il en ira tout autrement pour la publication : après un

bon début, puis des essoufflements et des crises, il fallut attendre la fin

du siècle pour disposer de la totalité des textes. L'ensemble des pièces

découvertes représente quelque huit cent cinquante écrits ou livres

différents. La datation, celle de la copie et non de la rédaction première,

oscille entre le IIIe siècle av. J.-C. et le milieu

du Ier siècle chrétien. On classe les onze grottes dans l'ordre

chronologique de leur découverte,. Mais on se doit de distinguer aussi deux

catégories de grottes : celles qui sont proches et peu ou prou

dépendantes de l'établissement de Qumrân, artificielles ; et celles qui

sont éloignées du site, naturelles. La vie des Esséniens, leur environnement et

la détection de leur implantation jusqu’à leur disparition sont ici décrits

par un archéologue. Un livre excellent. |

|||

|

ESSÉNIENS - SECTE DE

QUMRÂM – MANUSCRITS et MAÎTRE DE JUSTICE |

DIVERS

AUTEURS |

ARCADIA |

2008 |

||

E.M Laperrousaz, professeur, grand historien et archéologue,

spécialiste du Moyen Orient nous parle des Esséniens, du Maître de justice,

des découvertes archéologiques, et de cette gnose pratiquée par cette secte

des Esséniens qui par bien des cotés nous rappelle nos parfaits cathares. Sadducéens :

Groupe politico-religieux du judaïsme issu de l’aristocratie, formé au IIe

siècle av. J.C et maintenu jusqu’au 1er siècle ap. J.C. Les sadducéens

respectaient strictement la Loi écrite, refusant la foi en l’immortalité de

l’âme et en la résurrection. Ils disparurent vers l’an 120.

|

|||||

|

Étude sur l’Âme et le voile dans le judaïsme |

Sam

eched |

|

2003 |

|

Petite

étude sur l’Âme, la réincarnation ou la vie après la mort. La métempsychose

dans le judaïsme et la réincarnation du temps de Jésus. Une étude sur le

voile et le credo judaïque. Une âme n’est pas seulement le

moteur de la vie ; elle incorpore également le pourquoi de

l’existence d’une chose, son sens et son objet. C’est « son identité profonde,

sa raison d’être. Tout comme “l’âme” d’une œuvre musicale est la vision du

compositeur qui confère vie et énergie aux notes jouées : les